Lettre 354 : Jacques Du Rondel à Pierre Bayle

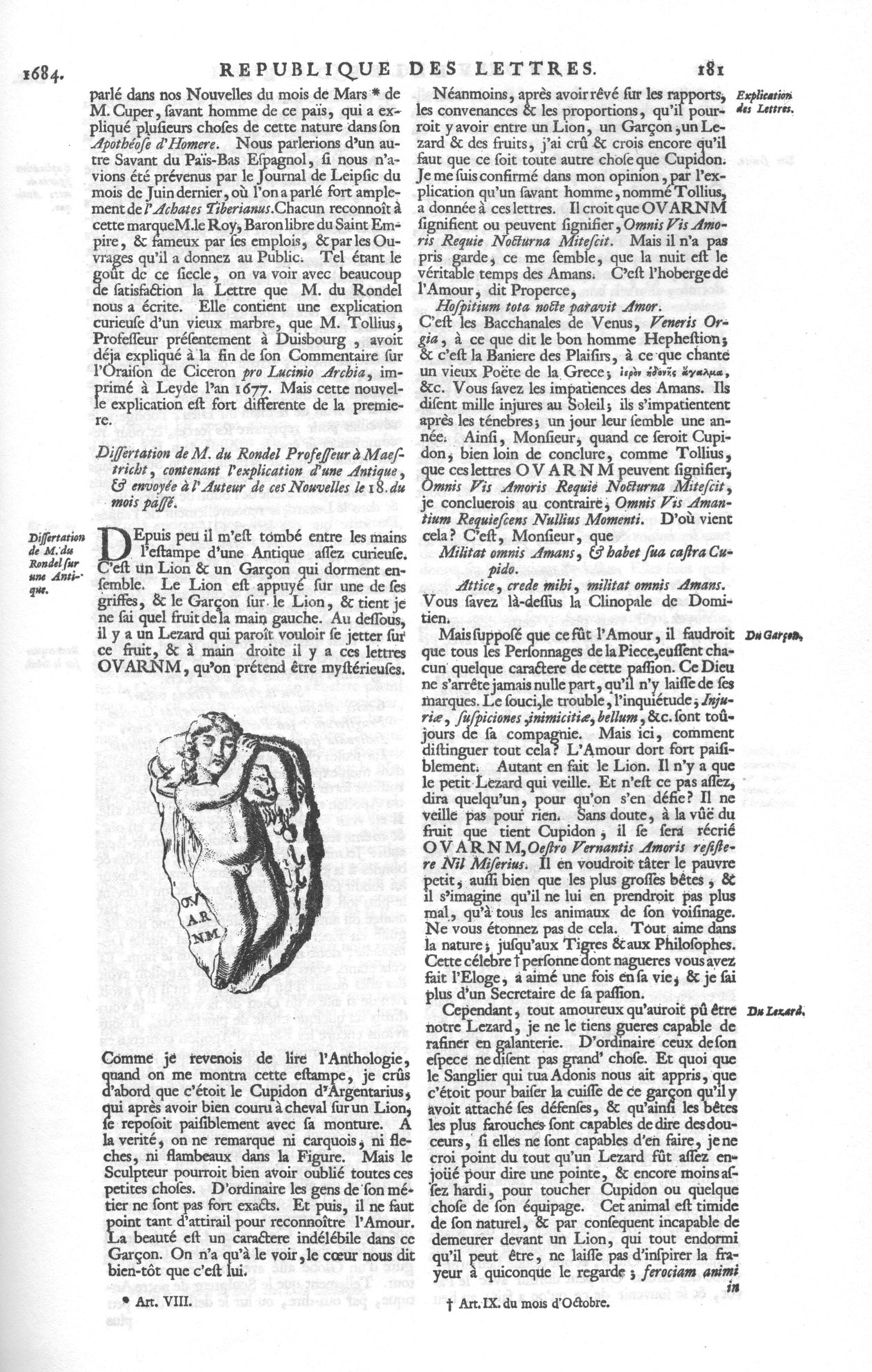

• [Dissertation de M. Du Rondel sur une antique.] Depuis peu il m’est tombé entre les mains l’estampe d’une antique assez curieuse. C’est un lion et un garçon qui dorment ensemble. Le lion est appuyé sur une de ses griffes, et le garçon sur le lion, et tient je ne sai quel fruit de la main gauche. Au dessous, il y a un lezard qui paroît vouloir se jetter sur ce fruit, et à main droite il y a ces lettres OVARNM, qu’on prétend être mystérieuses. Comme je revenois de lire l’ Anthologie [1], quand on me montra cette estampe, je crû d’abord que c’étoit le Cupidon d’ Argentarius, qui après avoir bien couru à cheval sur un lion, se reposoit paisiblement avec sa monture. A la verité, on ne remarque ni carquois, ni fleches, ni flambeaux dans la figure. Mais le sculteur pourroit bien avoir oublié toutes ces petites choses. D’ordinaire les gens de son métier ne sont pas fort exacts. Et puis, il ne faut point tant d’attirail pour reconnoître l’Amour. La beauté est un caractère indélébile dans ce garçon. On n’a qu’à le voir, le cœur nous dit bien-tôt que c’est lui.

[Explication des lettres.] Néanmoins, après avoir rêvé sur les rapports, les convenances et les proportions, qu’il pourroit y avoir entre un lion, un garçon, un lezard et des fruits, j’ai crû et crois encore qu’il faut que ce soit toute autre chose que Cupidon. Je me suis confirmé dans mon opinion, par l’explication qu’un savant homme, nommé Tollius, a donnée à ces lettres. Il croit que OVARNM signifient ou peuvent signifier, Omnis Vis Amoris Requie Nocturna Mitescit [2]. Mais il n’a pris garde, ce me semble, que la nuit est le véritable temps des amans. C’est l’hoberge de l’Amour, dit Properce,

C’est les bacchanales de Venus, Veneris Orgia, à ce que dit le bon homme Hephestion [4] ; et c’est la baniere des plaisirs, à ce que chante un vieux poëte de la Grece ;

Attice, crede mihi, militat omnis Amans [7].

Vous savez là-dessus la Clinopale de Domitien [8].

[Du garçon.] Mais supposé que ce fût l’Amour, il faudroit que tous les personnages de la piece, eussent chacun quelque caractere de cette passion. Ce Dieu ne s’arrête jamais nulle part, qu’il n’y laisse de ses marques. Le souci, le trouble, l’inquiétude, Injuriæ, suspiciones, inimicitiæ, bellum [9], etc. sont toûjours de sa compagnie. Mais ici, comment distinguer tout cela ? L’Amour dort fort paisiblement. Autant en fait le lion. Il n’y a que le petit lezard qui veille. Et n’est ce pas assez, dira quelqu’un, pour qu’on s’en defie ? Il ne veille pas pour rien. Sans doute, à la vûë du fruit que tient Cupidon, il se sera récrié, OVARNM, Œstro Vernantis Amoris resistere Nil Miserius [10]. Il en voudroit tâter le pauvre petit, aussi bien que les plus grosses bêtes, et il s’imagine qu’il ne lui en prendroit pas plus mal, qu’à tous les animaux de son voisinage. Ne vous étonnez pas de cela. Tout aime dans la nature ; jusqu’aux tigres et aux philosophes. Cette célebre personne [11] dont nagueres vous avez fait l’éloge, a aimé une fois en sa vie, et je sai plus d’un secretaire de sa passion.

[Du lezard.] Cependant, tout amoureux qu’auroit pû être notre lezard, je ne le tiens gueres capable de rafiner en galanterie. D’ordinaire ceux de son espece ne disent pas grand’chose. Et quoi que le sanglier qui tua Adonis nous ait appris, que c’etoit pour baiser la cuisse de ce garçon qu’il y avoit attaché ses défenses, et qu’ainsi les bêtes les plus farouches sont capables de dire des douceurs, si elles ne sont capables d’en faire, je ne croi point du tout qu’un lezard fût assez enjoüé pour dire une pointe, et encore moins assez hardi, pour toucher Cupidon ou quelque chose de son équipage. Cet animal est timide de son naturel, et par consequent incapable de demeurer devant un lion, qui tout endormi qu’il peut être, ne laisse pas d’inspirer la frayeur à quiquonque le regarde ; ferociam animi / in vultu retinens [12]. Ainsi notre lezard, ou n’auroit pû dire rien qui vaille, comme un amoureux transi, ou n’auroit rien dit du tout.

[Des fruits.] Je conclus la même chose des fruits de l’estampe, que Tollius prétend être des pavots. Cela ne s’ajuste nullement à l’humeur de Cupidon, toûjours éveillé, toûjours gai, toûjours folâtre. Passe pour des roses, des œillets, du jasmin, etc. Mais des pavots, Monsieur, ce desagréable et mal-plaisant fruit, qui n’est venu au monde, que pour faire baailler, ou pour faire dormir, il n’est bon en verité que pour des malades du Prosedanum [13]. Il y a plus. On ne sait ce que c’est que les fruits de notre figure. Ils ont autant la mine de petites oranges, ou de petites grenades, que de pavots ou de mandragores. Et si cela est, comme cela pourroit bien être, il faut que ce soit toute autre chose que l’Amour ou le Sommeil. La plaisante alternative ! C’est pourtant Tollius qui le soûtient. Mais enfin, malgré ce qu’il en dit, le Sommeil n’est point un jeune garçon. Le poëte que cite cet auteur, dit tout le contraire. Aussi est-ce un vieux bon homme confiné au bout de la nature, entre les bras de l’oubli et de la paresse, à qui il faut qu’une déesse fasse entrer tous ses rayons dans les yeux, pour l’éveiller un moment.

Voyez, s’il vous plaît, cette description, et jugez après, si cela s’accorde bien avec l’idée d’un jeune garçon.

It vacuum in montem ; quà desidis atria Somni

Securumque larem segnis Natura locavit.

Limen opaca Quies, et pigra Oblivia servant, Et nunquam vigili torpens Ignavia vultu, etc [15].

Mais ce qu’il y a de plus convainquant, c’est que le sommeil, chez le poëte que je viens de citer, ne paroît jamais sans sa corne.

Extulerat, vigilesque Deæ pallentis habenas

Et nox et cornu fugiebat Somnus inani [16].

Et ailleurs.

manus hæc fusos à tempore lævo Sustentat crines, hæc cornu oblita remisit [17].

Et cependant cette corne ne paroît point dans la figure, comme on en peut être assûré en jettant les yeux dessus. Davantage c’est que si le sommeil de l’estampe doit être celui de Pausanias [18], comme le prétend Tollius, il faut qu’il ait les pieds tortus ; et c’est néanmoins ce qui ne s’apperçoit nullement. Ce garçon, quel qu’il puisse être, a les pieds fort beaux et dans un état fort naturel, du moins celui qui lui reste ; et il n’y a point lieu ici de faire un mystere sur l’irrégularité des pieds, comme le prétendoient les anciens, qui nous vouloient donner à connoître par ces pieds tortus, la nature des songes ambiguë et trompeuse.

Ce fruit pourroit donc bien être des mandragores. Vous le savez, Monsieur, elles sont l’emblême de l’oubli, et ont donné lieu au proverbe des Grecs. On peut dormir avec le pavot, et se souvenir de ce qu’on a fait : au lieu qu’on oublie tout ce qu’on a fait, quand on a bû de la mandragore, à ce que prétendent les anciens : Lucien dit que même à dormir sous la mandrogore, on perd la mémoire [19].

[Explication figurée de cette antique.] Mais d’où vient, direz-vous, qu’il faut que ce soit plûtôt des mandragores que des pavots. C’est, Monsieur, à cause des rapports et des convenances de toute la figure. Et voici comment. Celui qui dort seroit le soleil, toûjours jeune, toûjours beau, toûjours garçon ; et ce seroit ici un tableau de la religion des Persans, et des Medes. On l’adoroit chez ces peuples, s’il vous en souvient, tantôt sous la figure d’un garçon, et tantôt sous celle d’un lion qui porte une thiare, et cela jusqu’au jour que l’année finissoit. Alors le lion dormoit ; le garçon faisoit de même, tenant des mandragores à la main, et seroit demeuré en cet état, sans le lezard qui voulant faire quelques efforts pour ravir ce fruit de la main du Dieu, l’oblige à se réveiller pour reprendre ses forces, et pour recommencer sa course. Ainsi dans le lion il y auroit une image de la puissance du soleil ; dans le garçon toûjours jeune, celle de l’éternité ; dans les mandragores, celle de l’oubli de toutes choses ; et dans le lezard, le renouvellement de l’année. De sorte que ces lettres OVARNM ne signifieroient que, Orbes Volvuntur Annorum Renovatione Nostri Mithræ [20]. Où avez-vous pris toutes ces belles choses-là, me direz-vous ? De quantité de scholiastes, et entre autres auteurs, d’un nommé Hostanès [21] que vous ne connoissez peut-être pas.

[Remarques sur le soleil.] Ce n’est pas avec vous qu’il faut s’arrêter, pour prouver que Mithra est le soleil. Il y a long-temps que vous savez ces vers.

La seule chose qui pourroit m’embarasser dans mon explication, ce seroit les aîles qui paroissent sortir du dos du garçon ; car le soleil ou Apollon ne passe gueres pour un Dieu aîlé. Il est vrai. Mais puis que ses chevaux en ont, et même ses rouës, pourquoi n’en auroit-il pas aussi ? Je me souviens qu’il en avoit de belles et bonnes à la journée des Titans, lors que la peur lui fondit toute sa divine figure, et qu’il devint le plus joli corbeau du monde. Arachné par malice ou autrement, le dépeignit une fois déguisé en épervier, pour je ne sai quelle demoiselle, dont nous ne savons plus le nom. Et cela étant, vous voyez bien qu’Apollon avoit des aîles quand il lui plaisoit, et qu’il n’y avoit rien de si aisé à un Dieu de sa volée. Je vous dirois ici quelque chose de plus sérieux, si nous avions encore les éloges d’Apollon contenus en vingt-cinq sermons, que nous avons perdus avec plusieurs autres Indigitamens de l’Antiquité [23]. Je ne demeurerai pourtant pas sans réponse. L’hymne qu’on lui chantoit à une de ses fêtes, contient, entre autres attributs, au nombre de quatre-vingt et seize, celui de

[27]

[Et sur les autres dieux.] Voilà qui est bien étrange. Je l’avouë, Monsieur. Cependant ces payens avoient quelque raison. Les dieux ne paroissoient gueres en même forme à plusieurs peuples. C’étoit le besoin des gens, la misere des peuples, les occasions de récompenser ou de punir, qui déterminoient ces dieux à paroître sous diverses figures. C’étoit aussi les vallées, les montagnes, les antres, et tout autre sejour, ou de la solitude ou du plaisir, qui les engageoient à quitter la cour celeste et à venir s’ébattre parmi nous. Il est certain, disoit un platonicien [28], que si j’avois à prescrire des loix à des hommes d’un autre monde que le nôtre, ou qui viendroient d’être formez par quelque nouveau Promethée, je les arrêterois à l’idée que la Nature nous donne d’un Dieu. Je leur défendrois de le représenter en or, en argent, ou en yvoire, et encore plus de le représenter sous l’image d’un chêne, d’un fleuve, ou d’un oiseau. Je leur permettrois, peut-être, de jetter les yeux sur le soleil, quand il se leve, pour admirer cette riche effusion de couleur qui se forment des essais de ses rayons. Je leur commanderois de contempler cette clarté de la lune si nette et si douce, qui semble ne se lever dans l’horreur des ténebres que pour nous consoler de la perte du jour. Et enfin, je leur ferois considerer cette maison celeste si vaste, si riche, si bien ordonnée. Mais puis que nous avons à vivre dans le monde, et que nous sommes les derniers venus, il faut se conformer aux loix reçuës, dont nous éprouvons tous les jours l’utilité. Laissons donc toutes choses en leur état. N’ôtons rien à l’opinion des dieux. Conservons seulement leurs symboles ou leurs enseignes, aussi bien que leurs noms. Car enfin, Dieu est une essence tellement au dessus de nos sens, qu’il est nécessaire de chercher dans les animaux, dans l’yvoire, dans l’or, dans les plantes, dans les fleuves, dans les montagnes, dequoi nous aider à parvenir à sa connoissance. A dire le vrai, c’est une marque de notre imbecilité, d’agir de cette maniere ; mais n’est-ce pas se racheter de cette imbecilité, que de consacrer à ce Dieu tout ce que nous avons d’excellent. Il ne faut donc point blâmer cette diversité de culte et d’image. Concevez seulement qu’il est unique, qu’il faut l’aimer, et que c’est un crime de ne se pas souvenir de lui à tous momens. Voilà assez de paroles sur six lettres.

Notes :

[1] L’ Anthologie grecque, une vaste collection de courts poèmes qui vont du siècle av. J.-C. au siècle ap. J.-C., se compose de l’ Anthologie palatine (15 livres) et de celle de Planude (un livre) et représente tout ce qui reste de plusieurs recueils antérieurs.

[2] Voir l’explication de ce vieux marbre publiée par Jacob Tollius en appendice à son édition de Cicéron, Pro Lucinio Archia (Lugduni Batavorum 1677, 12°). Sous la forme commentée par Tollius, la gravure représentant le marbre en question porte en bas de page une citation légèrement adaptée de Virgile, Enéide, vi.521-22, Pressitque jacentes / Dulcis et alta quies placidaeque simillima morti : « sur les formes couchées pesait un sommeil doux et profond très semblable à la paix de la mort ». Ainsi présentée, la gravure ressemble beaucoup à une page de livre d’emblèmes, genre en vogue aux et siècles. Omnis Vis Amoris Requie Nocturna Mitescit : « Toute la force de l’amour s’apaise dans le repos nocturne ».

[4] Héphestion, Des mètres, 15, cite deux vers de Callimaque : « Apollon, ici, mène son chœur ; j’entends le son de la lyre ; j’aperçois les Amours et Aphrodite est là ».

[5] « [la nuit] image sacrée du plaisir » ; on ne sait pas pourquoi Du Rondel traduit «

[6] « Toute force amoureuse en repos est sans effet ».

[7] Ovide, Amours, I.ix.1 : « Tout amant est soldat et Cupidon a son camp ! Atticus, crois-moi, tout amant est soldat ».

[9] « injustices, soupçons, inimitiés, guerre ».

[10] « Rien de plus triste que de résister à la rage d’un amour qui reprend sa vigueur ».

[11] « cette célèbre personne » était Madeleine de Scudéry : Bayle avait fait le compte rendu de ses Conversations nouvelles sur divers sujets (Paris 1684, 4°, 2 vol.) dans les NRL, octobre 1684, art. IX.

[12] Salluste, Conjuration de Catilina, 61, 4 : « Gardant empreinte sur son visage la fierté de son âme ». Salluste parle en fait d’un Catilina mort.

[13] « Prosedanum » pour « prosedamum » : proprement « impuissance des chevaux ».

[14] Stace, Thébaïde, 10, 123-124 : « la fille de Thaumas le frappa de tous ses rayons et descendit profondément dans ses yeux inertes ».

[15] Stace, Thébaïde, 10, 84-90 : « Au-dessus de la couche nébuleuse de la nuit occidentale et des autres Ethiopiens, se trouve un bois inerte, qu’aucun astre ne peut pénétrer, en dessous une caverne malsaine aux parois rocheuses et profondes s’enfonce dans un creux de la montagne ; c’est là que Nature, par indolence, a placé la demeure du Sommeil engourdi, son insouciant foyer. Repos ombragé et Oubli paresseux en gardent le seuil ; Inaction, dans sa torpeur, n’a jamais les yeux éveillés ».

[16] Stace, Thébaïde, 6, 25-27 : « La brillante épouse de Tithon avait élevé dans les cieux son char infatigable ; la Nuit et le Sommeil à la corne épuisée fuyaient devant l’attelage vigilant de la pâle déesse ».

[17] Stace, Thébaïde, 10, 110-111 : « L’une de ses mains retient ses cheveux tombant de sa tempe gauche, l’autre abandonne négligemment sa corne ».

[18] Pausanias, Itinéraire de la Grèce, II, « Corinthe », xvii, 5-9 et xviii.

[19] Cette superstition n’est pas mentionnée par Lucien, qui fait simplement allusion au caractère soporifique de l’infusion de mandragore ; voir Lucien, Timon, 2 et pseudo-Lucien, Démosthène, 36. La mandragore étant une plante dont la rosette de feuilles se développe presque à ras du sol, il est difficile de dormir dessous. Ce n’est pas ainsi qu’on pouvait perdre la mémoire. Il paraît cependant que ceux qui avaient des hallucinations après avoir pris de la mandragore n’en gardaient aucun souvenir une fois la crise passée. La mandragore est de la même famille que la tomate. Contrairement à ce qu’affirme Du Rondel, les fruits qui figurent dans la gravure ont certainement l’air d’être des têtes de pavot plutôt que des fruits de la mandragore.

[20] « La roue des années tourne avec le renouvellement de notre Mithra ».

[21] « Hostanès » ou « Ostanès », Persan, compagnon de Xerxès, auquel se rattachent les traditions des magiciens et des alchimistes au commencement de l’ère chrétienne. Ostanès est cité par Pline, Origène et Tertullien entre autres et il existe sous son nom des traités d’alchimie apocryphes en grec et en arabe.

[22] Voir Stace, Thébaïde, 1, 21-23 : « que je t’invoque, selon ta préférence, sous le nom de rouge Titan suivant le rite des Achéminides, ou sous celui d’Osiris, dieu de la fertilité, ou de Mithra qui, sous les rochers de l’antre perséenne, tord les cornes du taureau qui refuse de le suivre ».

[23] « indigitamens » : indigitamenta : livres des Pontifes où étaient écrits les noms de leurs dieux et les cérémonies qui leur étaient propres.

[24] «

[25] Cicéron, De la nature des dieux, II.69 : « Maintenant la déesse ‹qui venait à toute chose›, les nôtres l’ont appelée Vénus et le mot vénusté vient de là plutôt que Vénus de vénusté ». On conjecture actuellement qu’à l’origine du nom propre « Venus » il y a eu un nom commun « uenus », « vœu », apparenté à l’infinitif « venerari », « vénérer ».

[26] Macrobe, Saturnales, 1, 23, 21 : « ô soleil tout-puissant, esprit du monde, puissance du monde, lumière du monde ».