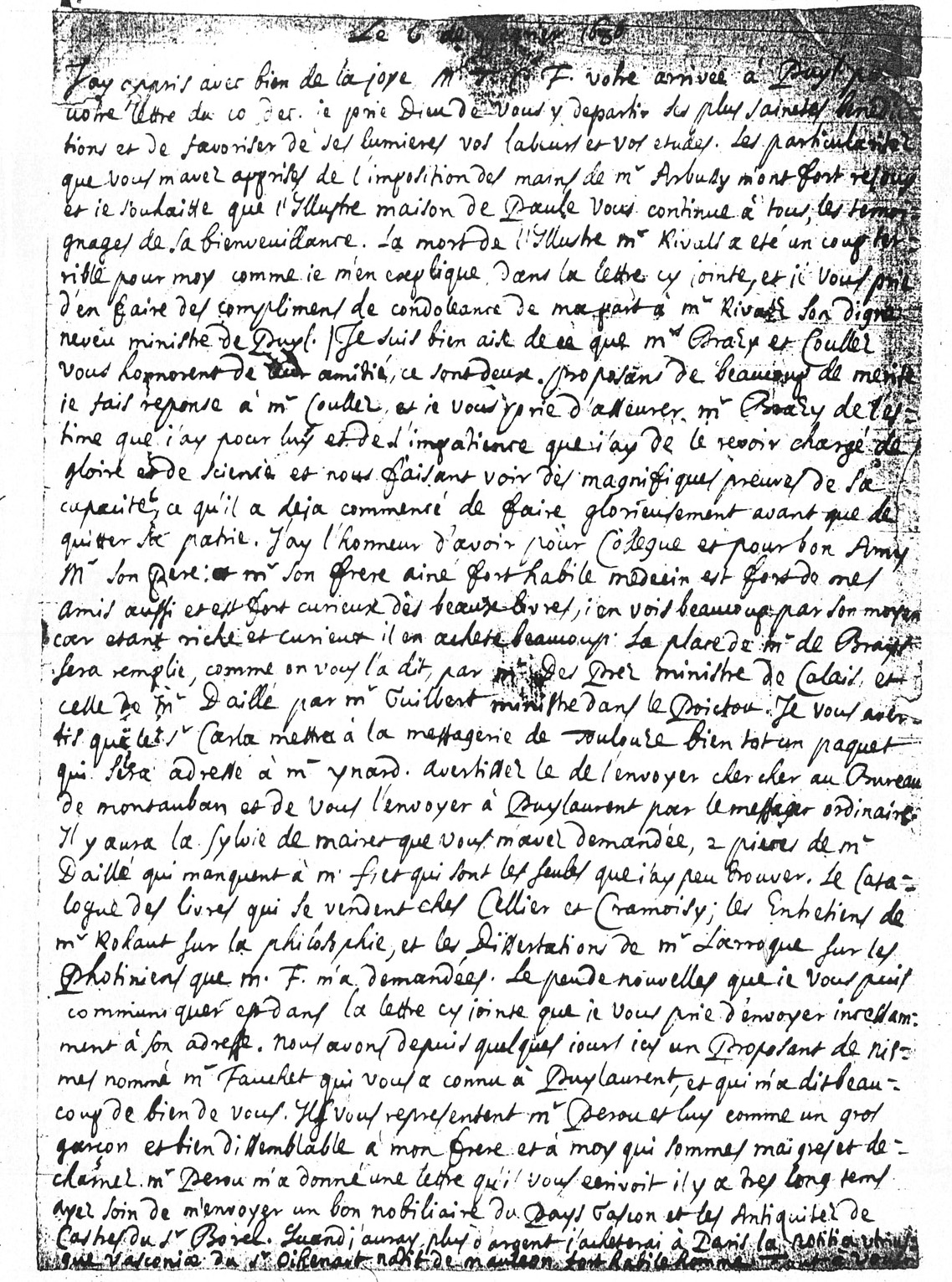

Lettre 182 : Pierre Bayle à Joseph Bayle

J’ay appris avec bien de la joye, m[on] t[res] c[her] f[rere], votre arrivée à Puyl[aurens] par votre lettre du 10 dec[embre.] [1] Je prie Dieu de vous y departir ses plus sainctes benedictions et de favoriser de ses lumieres vos labeurs et vos etudes. Les particularitez que vous m’avez apprises de l’imposition des mains de Mr Arbussy m’ont fort rejouy et je souhaitte que l’illustre maison de Paule vous continue à tous, les temoignages de sa bienveuillance [2]. La

Avertisez mon f[rere] des livres que je luy envoye

Notes :

[1] Cette lettre ne nous est pas parvenue. Comme on le voit ici, on avait fini au Carla par trouver l’argent nécessaire pour renvoyer Joseph à Puylaurens, cette fois-ci comme proposant.

[2] Il s’agit de Théophile Arbussy le fils, reçu ministre au synode de Réalmont et nommé à Calmont, d’où il alla fin 1681 à Puylaurens. Sur la famille de Paule, voir Lettre 163, n.2.

[3] Elie Rivals, pasteur de Puylaurens, neveu du pasteur de Saverdun, Laurent Rivals, qui venait de mourir : voir Lettre 182, p..

[4] Il s’agit ici de proposants originaires de Sedan qui, au cours d’une pérégrination académique, s’étaient arrêtés quelque temps à Puylaurens. Henri Brazi était frère puîné d’ Alexandre et fils d’ Etienne, le collègue de Bayle à Sedan ; il allait être reçu l’année suivante (voir Lettre 194) et devenir, en 1688, pasteur à Cagar, avant de s’exiler à Rheinsberg dès l’année suivante ; il devait mourir à Prenzlau en 1695.

[5] Alexandre Coullez (1658-1729) appartenait à une famille de Metz. En 1681, il devint pasteur à Vassy. Après sa condamnation à neuf ans de prison et 3 000 livres d’amende en 1685 pour avoir célébré un culte privé dans un château après l’interdiction du temple de Vassy, le Parlement de Paris réduisit en appel cette peine exorbitante à une admonestation et 10 livres d’amende ; en 1686, Coullez fut pasteur à Francfort-sur-l’Oder et le devint à Halle en 1698. Il épousa à Berlin, en 1686, Marie Ancillon, fille du pasteur David Ancillon. La correspondance de Coullez avec Bayle ne nous est pas parvenue.

[6] Etienne Brazi, l’autre professeur de philosophie de l’académie de Sedan : voir Lettre 112, n.4.

[7] Alexandre Brazi, qui avait failli être un des concurrents de Bayle au concours pour le poste de professeur de philosophie : voir Lettre 112, n.4.

[8] Jacques de Prez, fils de Ferdinand de Prez (pasteur de Fontainebleau et puis de Calais), avait succédé à son père dans ce poste en 1668 ; il avait soutenu des thèses à Saumur en 1650. On ne sait rien de ce qui lui arriva à la Révocation. Son frère aîné, Louis, était pasteur à Chaltray et un fils de celui-ci, Ferdinand-Jacques, était régent de 4 e au collège de l’académie de Saumur lors de la suppression de celle-ci en janvier 1685. Nous sommes mal informés sur cette famille de pasteurs, originaire du Pays de Gex, dont une autre branche s’établit à Genève.

[9] Abraham Guilbert avait été étudiant à Saumur, puis pasteur à Melle dans le Poitou. Il était déjà relativement âgé – en tout cas, handicapé par la goutte – au moment de la Révocation, mais il put se retirer en Suisse avec sa seconde femme : il s’était remarié en 1663 et sa fille Gabrielle, née de son premier mariage et femme de Samuel Juliot de La Penissière, gagna un procès contre son père, qui fit appel mais dut se réfugier à l’ambassade de Hollande dès février 1685 pour échapper à une prise de corps. L’élection de Gilbert par le consistoire de Charenton avait été très amère à Jean Claude, qui aurait souhaité avoir comme collègue son fils Isaac, alors à La Haye, mais sans poste. Voir Douen, La Révocation, i.362, 558 et ii.9.

[10] Nous n’avons pas la lettre dans laquelle Joseph demandait à recevoir l’ouvrage de Jean Mairet (1604-1686), La Sylvie […] tragi-comédie pastorale (Paris 1628, 8°), une demande qui souligne bien le décalage de la culture provinciale par rapport au mouvement littéraire parisien.

[11] Sur les ouvrages de Jean Daillé recherchés par Jacob, voir Lettre 170, n.10.

[12] Sur Antoine Cellier, voir Lettre 165, n.5. Sébastien Cramoisy (1584 ?-1669) fut un des plus célèbres imprimeurs de la rue Saint-Jacques au siècle, étant imprimeur ordinaire du roi à partir de 1633. Né en 1583 ou 1584, fils de Pierre Cramoisy, marchand bourgeois de Paris, et petit-fils par sa mère et successeur de Sébastien Nivelle, mort en 1603. Il paie la taxe d’ouverture de boutique en 1606. Il occupe des positions éminentes : membre de la Compagnie de la Grand-Navire, qu’il dirige, et de la Compagnie des usages (1631), il reçoit dès 1640 la direction technique de l’Imprimerie royale, avant d’en être officiellement nommé directeur en 1643 ; échevin de Paris (1639-1641), grand juge-consul (1652), administrateur de l’église et hôpital Saint-Jacques (1636), un des quatre directeurs et administrateurs perpétuels du nouvel hôpital général (1656) ; contrôleur du dépôt des publications à la Bibliothèque du roi (1656) et garde des poinçons du roi (1660). Il joua un rôle important durant la Fronde, participant notamment aux délibérations de l’Hôtel de ville. Son petit-fils Sébastien Mabre-Cramoisy fut pourvu en 1660 de la survivance de ses places d’imprimeur du roi et de directeur de l’Imprimerie royale. Voir J.-D. Mellot et E. Queval, Répertoire, n°1148.

[13] Sur ce livre, voir Lettre 66, n.27.

[14] Mathieu de Larroque, Dissertatio duplex : prima de Photino hæretico ; secunda, de Liberio, pontifice romano (Genevæ 1670, 8°).

[16] Quantité de pasteurs du Bas-Languedoc ont porté le patronyme de Faucher, et l’identification du proposant dont parle Bayle reste aléatoire. Il ne peut s’agir de François Faucher, né en 1658, car il s’inscrivit à Genève en philosophie au printemps 1676 (Stelling-Michaud, iii.278) ; or, Joseph Bayle n’arriva à Puylaurens qu’à l’automne. Il pourrait donc s’agir de Jean Faucher, qu’on trouve au refuge comme pasteur de Friedrichstadt, Pays de Bade, et qui vint à Genève en 1702 pour une collecte d’argent – mais ce n’est là qu’une conjecture fragile.

[17] Cette lettre ne nous est pas parvenue.

[18] Sur ce livre de Pierre Borel, voir Lettre 140, n.15.

[19] Arnaud Oihenart, qui vécut au siècle, était avocat au Parlement de Navarre : Notitia utriusque Vasconiæ, tum ibericæ, tum aquatanicæ qua, præter situm regionis et alia scitu digna, Navarræ regum Vasconiæ principum cæterumque, in iis, insignium vetustate et dignitate familiarum stemmata ex probatis authoribus et vetustis monumentis exhibentur. Accedunt catalogi pontificum Vasconiæ Aquitanicæ (Parisiis 1638, 4° ; 2 e éd., Parisiis 1656, 4°).