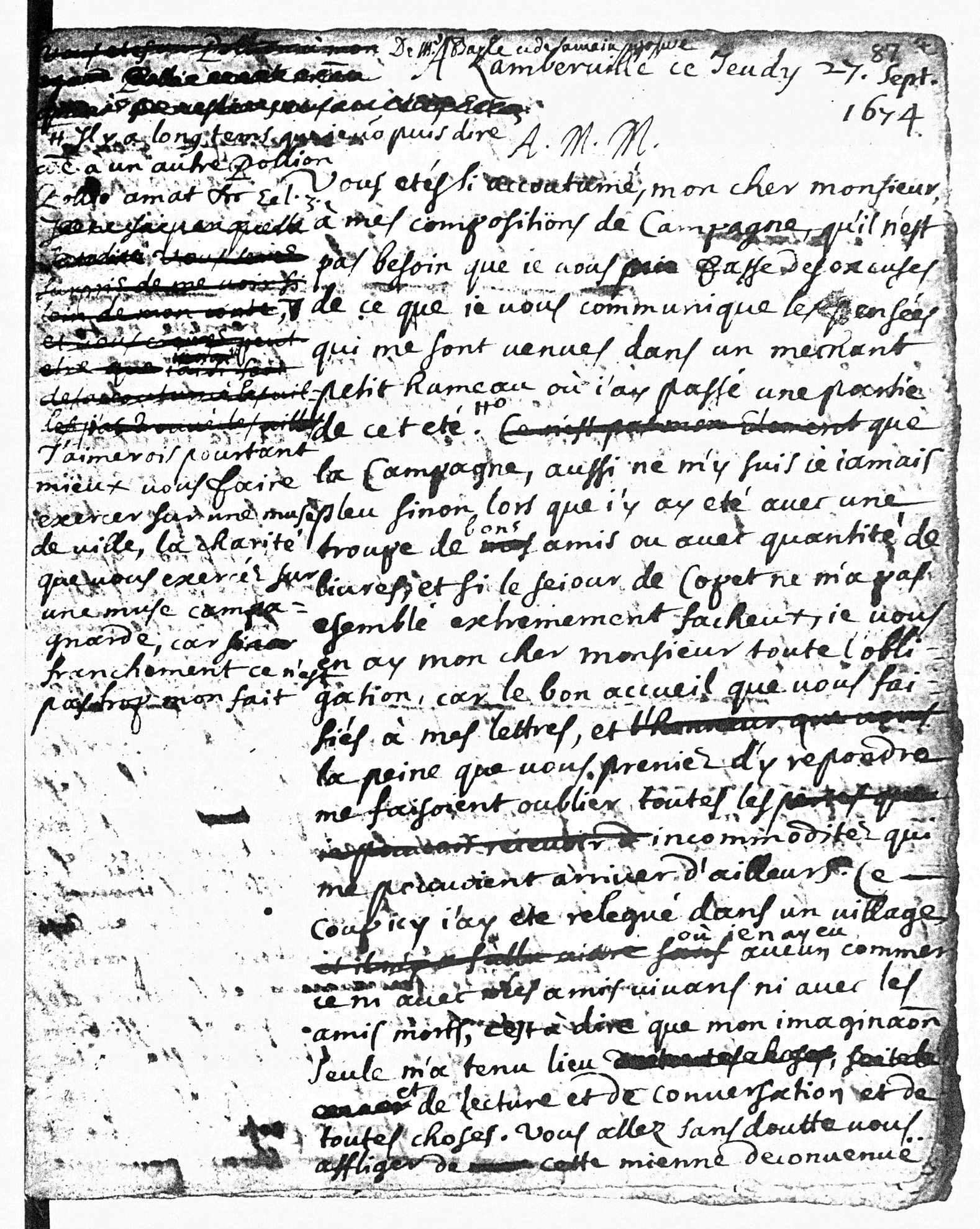

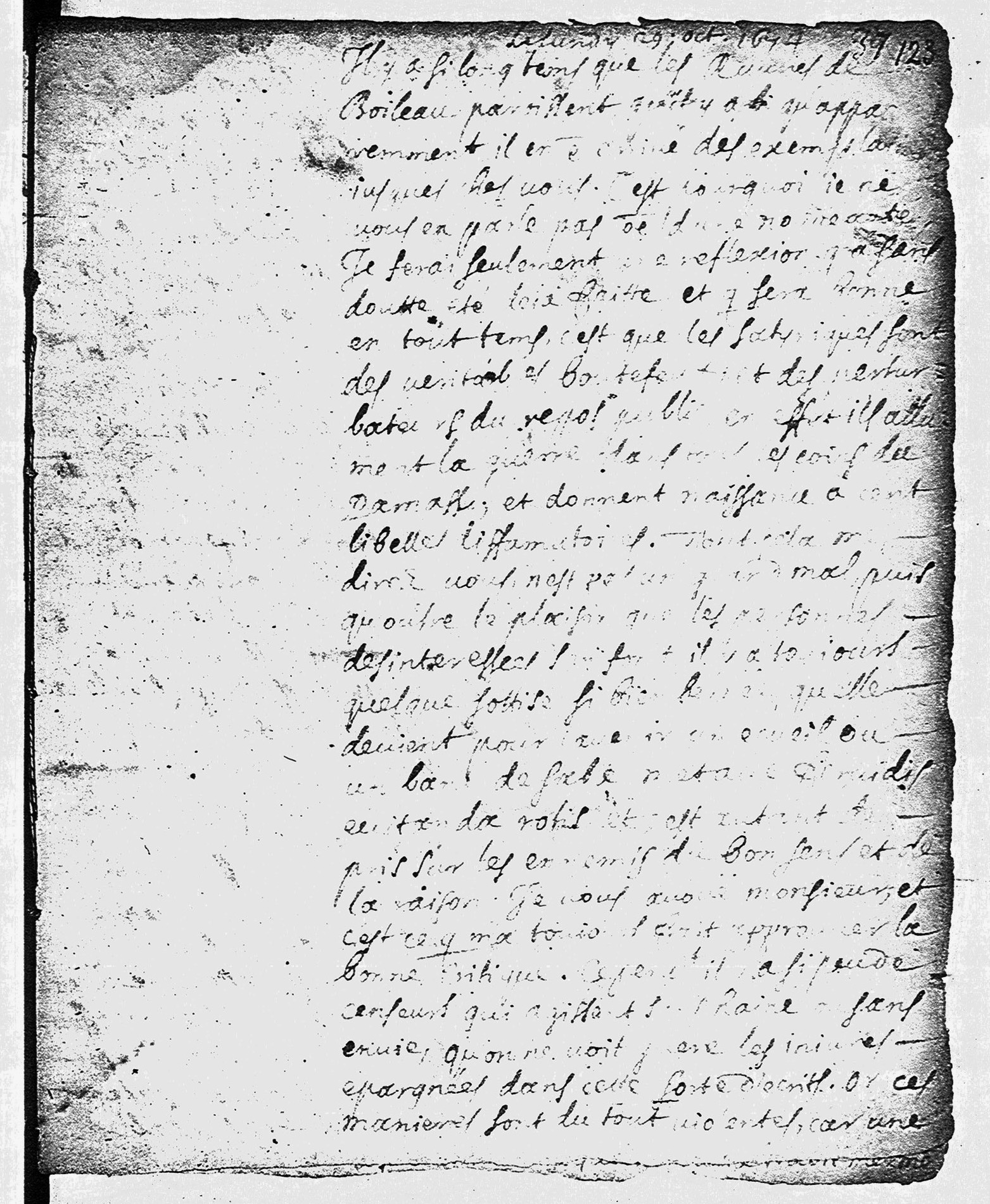

Lettre 65 : Pierre Bayle à Vincent Minutoli

Vous etés si accoutumé, mon cher Monsieur, à mes compositions de campagne, qu’il n’est pas besoin que je vous fasse des excuses de ce que je vous communique les pensées qui me sont venues dans un mechant petit hameau où j’ay passé une partie de cet eté [1]. Il y a long tems que je vo[us] puis dire co[mm]e à un autre Pollion, Pollioamat etc. ( Ecl[ogarum] 3) [2]. J’aimerois pourtant mieux vous faire exercer sur une muse de ville, la charité que vous exercéz sur une muse campagnarde, car franchement ce n’est pas trop mon fait que la campagne, aussi ne m’y suis je jamais pleu sinon lors que j’y ay eté avec une troupe de bons amis ou avec quantité de livres, et si le sejour de Copet ne m’a pas semblé extremement facheux, je vous en ay mon cher Monsieur toute l’obligation, car le bon accueil que vous faisiés à mes lettres, et la peine que vous preniez d’y repondre me faisoient oublier toutes les • incommoditez* qui me pouvoient arriver d’ailleurs. Ce coup icy* j’ay eté relegué dans un village, où je n’ay eu aucun commerce* ni avec les amis vivans ni avec les amis morts, c’est à dire que mon imagina[ti]on seule m’a tenu lieu et de lecture et de conversation et de toutes choses. Vous allez sans doutte vous affliger de cette mienne deconvenuë mais consolez vous mon cher Mr mon mal n’e[st] pas sans remede, car dés le moment que mon imagination commence à s’epuiser [j’ay] trouvé par hazard 4 ou 5 des meilleurs poetes de l’Antiquité dans la maison d’un paysan, à demi rongés de vers, et portans de tristes marques du long combat qu’ils ont soutenu contre la fumée et les ordures d’une chetive cabane. Ce lamentable etat ne les empeche point de venir à mon secours le plus à propos du monde, car je n’en pouvois plus, et ils y viennent meme fort utilement, puis que malgré toutes leurs mutilations, je puis voir tous les vers de mon cher Horace, lequel vous me permettrez s’il vous plait d’apostropher en cette facon

( Ecl[ogarum] 5). [3]

Et co[mm]e un bonheur, non plus qu’un malheur ne vient jamais seul, je m’avise tout d’un tems* du grand et souverain remede de tous mes ennuys, c’est Monsieur de me transporter dans votre chambre, de m’y asseoir aupres de vous, et de vous dire selon ma coutume, tout ce qui me viendra à la bouche. Il ne faut pour toutes ces operations miraculeuses, sinon que je m’imagine fortement que je vous dis tout ce que ma plume barbouille sur ce papier

Nous sommes vous et moi un peu nouvelistes*[,] c’est pour quoi vous ne trouverés pas etrange que je debute par des reflexions sur le combat de Senef [5]. Il est assez plaisant de voir que l’un et l’autre party s’attribue la victoire avec des fanfares et des applaudissemens incroyables. On diroit que la divine providence a voulu se menager entre les 2 partis, ne faire point de mecontens et s’attirer des actions de graces aussi bien en France que dans tout le reste de la chretienté. On avoit cru jusques icy que le gain de l’un etoit la perte de l’autre et qu’en meme tems qu’on se rejouissoit d’un coté, pour une victoire remportée, on pleuroit de l’autre, la honte et le malheur d’une defaite. Mais ces vieilles maximes ne sont plus de mise, notre siecle se conduit bien autrement, et en depit du sens commun, on y voit des triomphes et des vainqueurs, sans qu’il y ait de vaincus. C’est à mon avis le bel ouvrage des gazetes. Depuis qu’on s’est avisé d’en faire par tous pays, on s’imagine qu’il y va de l’honneur d’une nation de la publier toujours heureuse, et victorieuse au lieu de debiter cette sorte d’ecrits dans la veuë d’instruire les curieux de tout ce qui se passe dans le monde, on ne se propose que d’abuser les peuples, par un beau detail de mille prosperitez vraies ou fausses, et de flatter ceux qui ont part au gouvernement [6]. C’est par cet esprit que se dispensent tous les eloges et tous les blames dont on est si prodigue dans les gazetes, et cela etant, quelle apparence que jamais un gazetier avouë de bonne foy les mauvais succez*de son party. D’ailleurs on tire de si grandes consequences du moindre mot d’une gazete, qu’on se garde biend’ y avoüer aucune chose que les ennemis puissent interpreter à leur avantage. Par exemple si le gazetier francois avoit seulement dit que l’avantage avoit eté egal au combat de Senef, les Hollandois n’auroient pas manqué de se prevaloir de cet aveu, et de l’interpreter pour une ample et formelle confession de leur victoire. La Gazete de France avoit dit une fois que nos troupes s’etant battues dans le Roussillon avec les Espagnols les avoient enfin contraints de se retirer, mais que quelques uns de nos escadrons les ayant poursuivis avec plus de courage que de prudence en avoient eté enveloppez, d’où etoit arrivé que les Espagnols ne nous avoient pas laissé un ava[n]tage aussi plein et aussi entier qu’ils auroient fait sans cela [7]. Le gazetier de Hollande trouva ces termes si significatifs qu’il publia que ce recit avoit fort l’air d’une deffaite [8]. J’ay ouy dire cent fois à vos nouvelistes* de Geneve, puis que les Francois ne se vantent pas d’avoir batu les ennemis c’est signe qu’on les a bien batus. Tant il est vrai que l’on interprete le plus desavantageusem[en]t q[ue] l’on peut pour les ennemis, les moindres mots qui leur echappent dans leurs relations, c’est pourquoi pour se mettre pleinement à couvert de la malignité de semblables interpreta[ti]ons, chaque parti ne parle que de ses victoires, et cela avec les termes les plus forts et les plus emphatiques dont on puisse se servir. Car ce seroit se rendre manifestem[en]t suspect de fausseté, que de n’affirmer pas les choses avec la derniere confiance, et de ne les pas appuyer de plusieurs circonstances etudiées. C’est icy qu’on pratique mieux qu’autre part cette regle, qu’il faut mentir tout à fait effrontem[en]t ou ne s’en pas méler.

Credit[u]r à multis fiducia [9] .

Juven[alis], Sat[yrarum] 13, vs 109

Or quand une fois la raison d’etat a voulu q[ue] le gazetier publiat une victoire, c’est une suitte qu’on face chanter le Te Deum, qu’on allume des feux par toutes les rues, qu’on tire le canon, et choses semblables, car ce seroit trop visiblement dementir le gazetier, et decouvrir l’artifice, que de manquer à ces ceremonies, et les ennemis ne s’ oublieroient* pas à tirer de là une nouvelle preuve de leur victoire. C’est donc à qui fera mieux eclater sa joye, à qui fera plus de fanfares, car il est bien asseuré qu’on prejuge en faveur de celuy qui meine le plus de bruit.

Sur ce pied* là je ne doutte nullement que les etrangers n’attribuent la victoire du combat de Senef, aux troupes confederées ; car les Francois ont incomparablement moins meiné de bruit que les autres. On s’en etonne, sur tout quand on vient à faire reflexion qu’ils ne sont pas les plus modestes du monde. Cepend[an]t ils se sont contentez de publier une rela[ti]on à leur avantage, de faire des feux de joye, de faire chanter le Te Deum, d’ appendre* dans les eglizes les drapeaux pris sur les ennemis ; au lieu que les confederez ont fait des rela[ti]ons hyperboliques presque en toutes les langues vivantes. Cela ne leur a point paru suffisant. Il a falu que les langues mortes fussent de la partie, et ils ont employé la latine pour porter jusques au bout du monde les nouvelles de leur valeur [10]. Je suis surpris que les Espagnols n’ayent pas fait composer par quelque rabin une gazette en hebreu afin de faire part de cette heureuse nouvelle aus sujets de leur maitre q[ui] sont dans son roy[aume] de Hierusalem [11]. Enfin on ne sauroit jamais dignement decrire combien la joye des confederez a eté turbulente, Ils ont envoyé des messagers expres dans les pays lointains avec des relations à leur poste*, on en a fait imprimer en une infinité de villes, on en a communiqué de manuscrittes, Ils ont repeté 2 mois de suitte qu’ils avoient vaincu ajoutant à chaque ordinaire*, quelque nouvelle circonstance, et quelque nouveau bonheur, co[mm]e pour insinuer à toute l’Europe que leur victoire avoit eté signalée par tant d’avantages memorables qu’il n’etoit pas possible de les decrire qu’à diverses reprises. Les magnificences de leurs feux de joye, et le nombre des lieux où ils en ont fait sont au delà de toute expression de sorte qu’il est fort probable que les cris de joye des Francois, ont eté etouffés par un si furieux tintamarre de tant de peuples et de langues differentes.

J’ay veu plusieurs personnes qui s’etonnoient que les Francois ayant des plus solides marques de la victoire que leurs ennemis[,] ayent fait pourtant moins eclater leur triomphe qu’eux. Ils ont pris 107 drapeaux ou etendards qui ont eté exposés à la veue de tout Paris, ils ont quantité de prisonniers, parmi lesquels il y a 3 ou 4 princes. Le general de l’armée d’Espagne est mort dans leur armée, des blesseures qu’il avoit receues au combat. Les confederez n’ont rien de si effectif que cela, neantmoins ils crient victoire bien plus haut. En voicy quelques raisons. P[remieremen]t ils sont composez de 3 nations dont chaqu’une pour le moins est aussi fanfaronne que la notre. On sait que l’Espagne est le pays des hableries et des fanfaronnades. Il n’est rien de plus fier que les Hollandois, rien de plus enteté pour sa nation que les Allemans. Jugés un peu quel effroyable fracas ne doivent pas faire ces 3 nations jointes ensemble pour proner leur gloire commune. De plus il seroit si honteux aus confederez si les troupes de 3 differentes nations se laissaien[t] batre par la 3me partie des troupes fra[n]coises (on sait q[ue] l’armée de Mr le p[rin]ce n’est que la 3 me de celles q[ue] le R[oi] a en campagne) [12] qu’il n’est rien qu’ils ne doivent faire pour persuader toute l’Europe qu’ils ont eu l’avantage[.] Il ne seroit pas si honteux à Mr le p[rin]ce de Condé q[ue] 3 grandes armées jointes ensemble lui eussent arraché la victoire, et dés là on voit que les ennemis ont plus de besoin de falsifier leurs relations que nous [13], et que supposé qu’ils eussent eté deffaits, il est fort probable qu’ils ne pourroient jamais se resoudre à se couvrir de la honte de l’avoüer. D’ailleurs les ennemis du Roy ont fait si peu de chose, dans toute cette guerre que c’est presq[ue] le premier feu de joye qu’ils ont peu prendre pretexte de faire, si bien qu’il ne faut pas s’etonner s’ils eclatent extraordinairement. Un bien qui s’est fait long tems attendre, qui a couté tant de peines et de sueurs, et qui a eté precedé de beaucoup de disgraces, se fait sentir d’une façon si vive, qu’il nous jette dans l’emportement et dans l’extase. Mais il n’en e[st] pas de meme ches nous, où on a veu tant de feux de joye depuis 3 ans qu’on en e[st] presq[ue] rebuté. On s’accoutume aus bons succez* comme à toutes les autres choses, et la nouvelle d’une victoire, de la prise d’une ville, est si familiere aus Francois, qu’ils ne s’en emeuvent pas autrement. Enfin le Roy a plus d’interet à vaincre ses ennemis qu’il n’en a à convaincre toute l’Europe de ses victoires. Il n’a deja que trop dechainé l’envie contre sa gloire. Sa bonne fortune, et sa valeur ne luy ont • deja suscité que trop d’ennemis, que savons nous s’il n’est pas plus expedient pour ses affaires que les etrangers s’imaginent qu’il n’est pas le plus fort, afin que cette croyance les empeche de se liguer avec ses ennemis, ou les oblige de se joindre avec luy pour faire la balance egale. C’est pourquoi il se contente de faire sentir à ses sujets qu’il est toujours le maitre de ses ennemis sans se soucier de le persuader à cor et à cri à toutes les puissances de l’Europe. Si on eut laissé les p[rin]ces d’Allemagne dans l’opinion où les gazetes d’Hollande et de Francfort les avoient mis touchant la bataille de Sintsheim [14], on ne verroit pas peut etre au deca du Rhyn cette prodigieuse armée q[ui] menace notre frontiere. Ces gazetes avoient si bien deguisé la verité, que toute l’Allemagne croyoit Mr de Turenne batu sans ressource, si bien qu’on ne jugeoit pas necessaire de se remuer • à son occasion, mais il a fait sentir par de si terribles et de si sanglantes marques, qu’il avoit eu la victoire, et il a si bien desabusé le public de la fausse idée qu’on avoit conceue de sa foiblesse que tous les p[rin]ces d’Allemagne le voyant ravager le Palatinat en veritable vainqueur [15], sont vitement accourus eteindre cet embrasement. Ce n’est pas toujours le meilleur d’agir selon toute l’etendue de ses forces. V[oir] lett[re] E. p.682 [16][.]

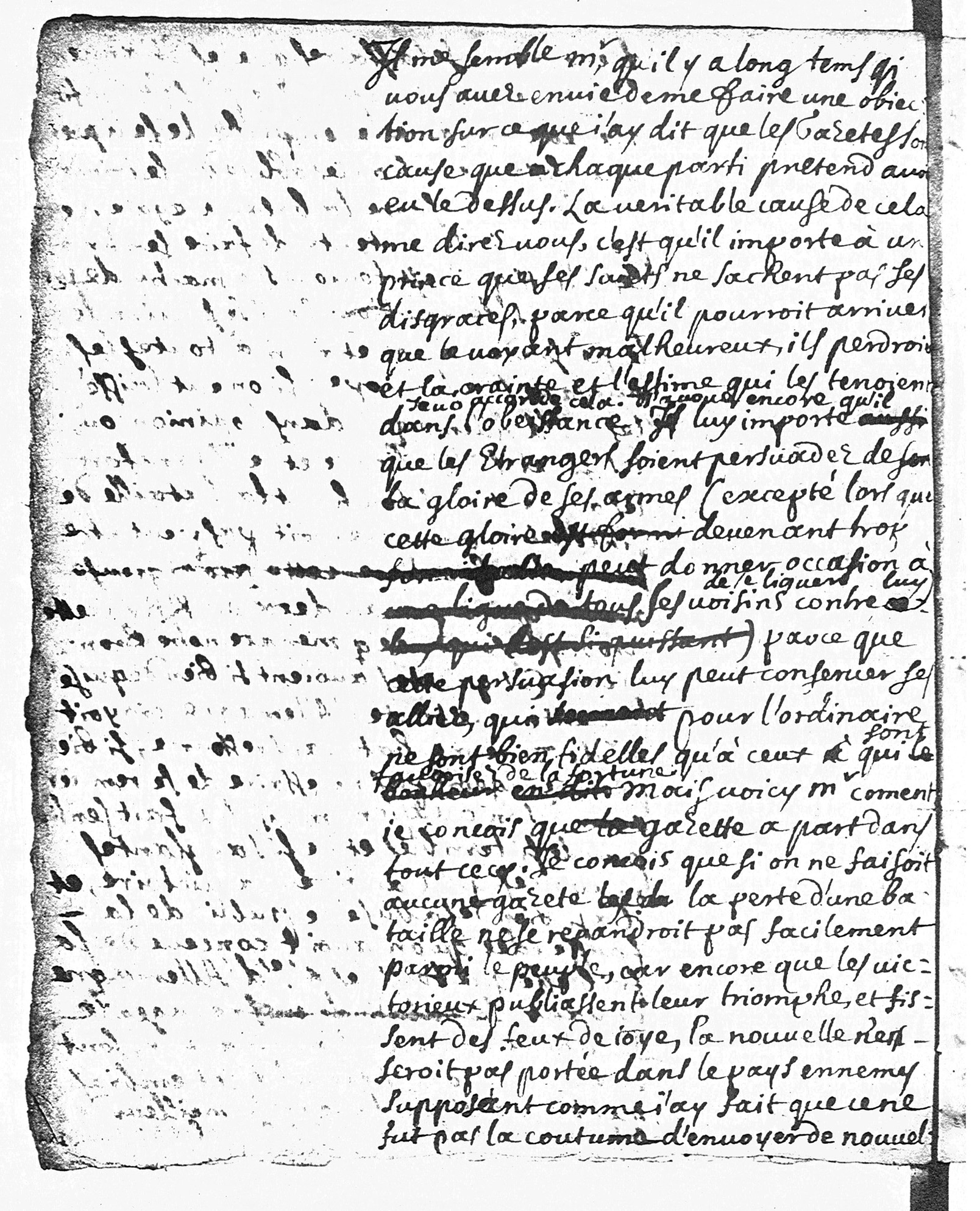

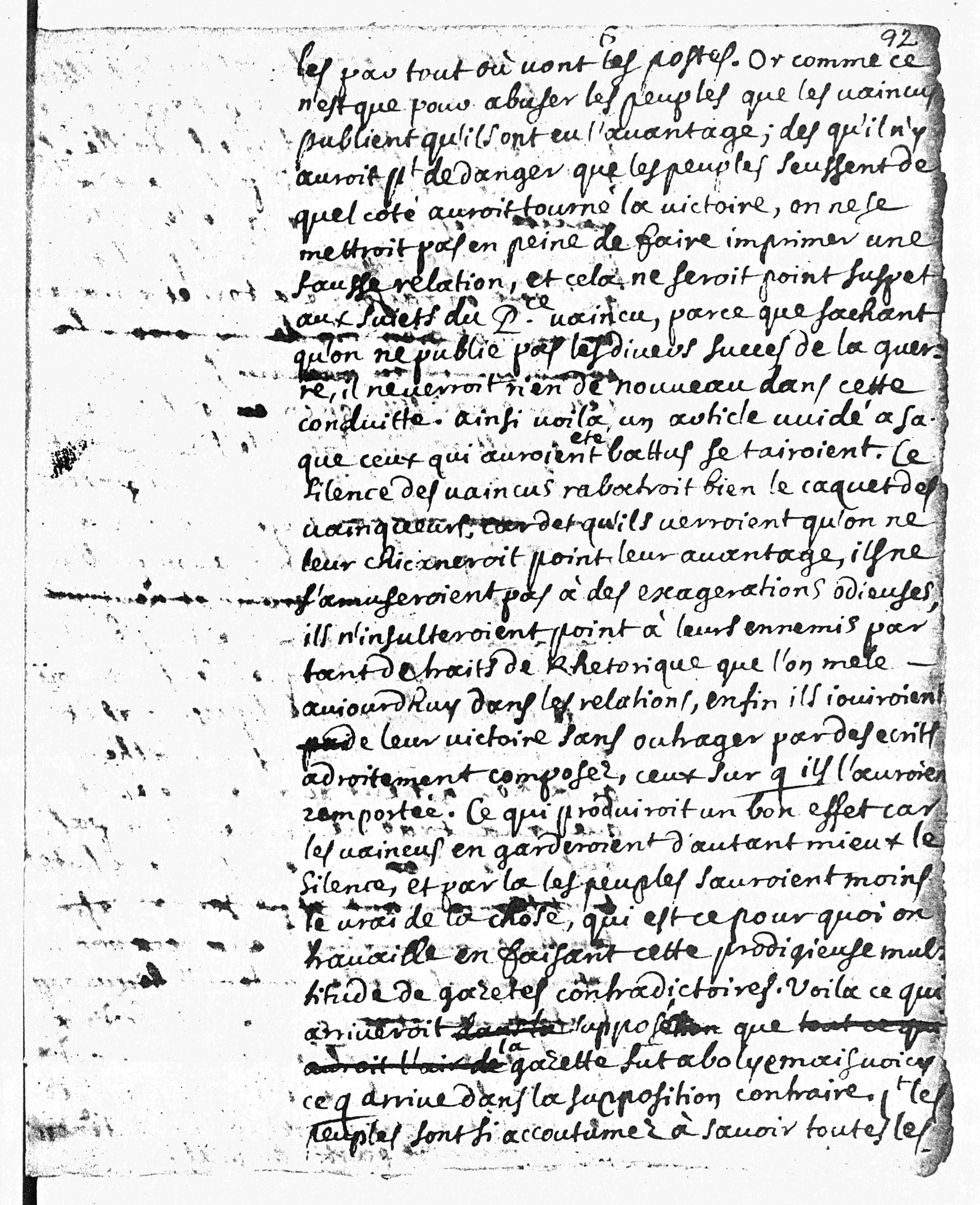

Il me semble Mr, qu’il y a long tems q[ue] vous avez envie de me faire une objection sur ce que j’ay dit que les gazetes sont cause que chaque parti pretend avoir eu le dessus. La veritable cause de cela me direz vous, c’est qu’il importe à un prince que ses sujets ne sachent pas ses disgraces, parce qu’il pourroit arriver que le voyant malheureux, ils perdroien[t] et la crainte et l’estime qui les tenoient dans l’obeissance. Je vo[us] accorde cela. J’avoue encore qu’il luy importe que les etrangers soient persuadez de la gloire de ses armes (excepté lors que cette gloire devenant trop formidable, peut donner occasion à• tous ses voisins de se liguer contre luy) parce que cette persuasion luy peut conserver ses alliez, qui pour l’ordinaire ne sont bien fidelles qu’à ceux qui sont favorisez de la fortune. Mais voicy Mr coment je concois que la gazette a part dans tout cecy. Je concois que si on ne faisoit aucune gazete la perte d’une bataille ne se repandroit pas facilement parmi le peuple, car encore que les victorieux publiassent leur triomphe, et fissent des feux de joye, la nouvelle n’en seroit pas portée dans le pays ennemy supposant comme j’aye fait que ce ne fut pas la coutume d’envoyer de[s] nouvelles par tout où vont les postes. Or comme ce n’est que pour abuser les peuples que les vaincus publient qu’ils ont eu l’avantage ; dés qu’il n’y auroit p[oin]t de danger que les peuples seussent de quel coté auroit tourné la victoire, on ne se mettroit pas en peine de faire imprimer une fausse relation, et cela ne seroit point suspe[c]t aux sujets du p[ri]nce vaincu, parce que sachant qu’on ne publie pas les divers succes de la guerre, il ne verroit rien de nouveau dans cette conduitte. Ainsi voila un article vuidé à saque*[colon] ceux qui auroient eté battus se tairoient. Ce silence des vaincus rabatroit bien le caquet des vainqueurs, car dés qu’ils verroient qu’on ne leur chicaneroit point leur avantage, ils ne s’amuseroient pas à des exagerations odieuses, ils n’insulteroient point à leurs ennemis par tant de traits de rhetorique que l’on mele aujourd huy dans les relations, enfin ils jouiroient de leur victoire sans outrager par des ecrits adroitement composez, ceux sur q[ui] ils l’auroien[t] remportée. Ce qui produiroit un bon effet car les vaincus en garderoient d’autant mieux le silence, et par là les peuples sauroient moins le vrai de la chose, qui est ce pour quoi on travaille en faisant cette prodigieuse multitude de gazetes contradictoires. Voila ce qui arriveroit supposé que la gazette fut abolye mais voicy ce q[ui] arrive dans la supposition contraire. P[remieremen]t les peuples sont si accoutumez à savoir toutes les grandes affaires qui se passent dans le monde, qu’il n’y a pas apparence de luy taire le succez d’une bataille. Si le gazetier n’en fournissoit pas une rela[ti]on dés là l’on jugeroit qu’elle auroit eté perdue, on se figureroit le mal plus grand qu’il ne seroit, on raisonneroit à tors et a travers si bien que c’est une necessité qu’on publie ce qui en est reussi*, soit q[ue] le succez* en ait eté favorable, soit qu’il ne l’ait pas eté•. C’est encore une necessité que la relation qu’on publie ne contienne que tous bons et heureux succez, quel sens y auroit il de publier soy meme ses disgraces, et d’apprendre aux peuples un malheur q[ue] la politiq[ue] veut qu’on leur cele ? et quel avantage ne donneroit on pas aus ennemis si on en usoit de la sorte ? Comme il est fort naturel de ne dire pas tout ce q[ui] tourne à notre honte, ils paroitroient tres bien fondez de conclure que la rela[ti]on ne contiendroit que la moindre partie du mal.

D[euxiememen]t de l’air dont j’ay deja remarqué qu’on compose la gazette dans chaq[ue] pays, asa[voir] afin de faire l’eloge du gouvernem[en]t il arrive que ceux q[ui] ont gagné une bataille ne se contentent pas de s’attribuer la victoire. Il faut de plus q[ue] le gazetier les loüe par tous les lieux communs de la rhetorique, et avec des exaggera[ti]ons si prodigieuses, qu’il ne demeure aus vaincus q[ue] l’honneur d’avoir bien fuy apres une longue resistance. Il faut qu’ils perdent leur canon leurs drapeaux leur bagage. Ce n’est pas assez, il faut qu’ils ayent eté bien retranchés, avantageusem[en]t postez, une riviere devant eux, le vent[,] le soleil par derriere, en plus grand nombre q[ue] leurs ennemis, et que malgré tous ces avantages, la valeur de ceux q[ui] les ont attaquez, les ait mis en deroute. Toutes ces observa[ti]ons amplifiées et deduites* le plus pompeusem[en]t* q[ue] l’on peut, souvent meme melée[s] de railleries piquantes exposent les vaincus à trop d’infamie, pour demeurer muets. Voila donc une seconde necessité à ceux q[ui] ont perdu une bataille, de se vanter qu’ils l’ont gagnée. Quand on est cocu dans un livre on en a jusques à la derniere posterité, disoit un heros de roman [17], disons aussi que quand on est decrié dans une gazette, on l’est jusques au bout du monde, c’est pourquoi les gen[eraux] d’armée n’ont garde de se mettre à la discretion d’un gazetier ennemy, ils font imprimer des rela[ti]ons à leur poste*, afin que du moins le jugem[en]t du public demeure suspendu entre les 2 gazettes.

Permettés moi Monsieur de remarquer en passant que les anciens Romains avoient bien meilleure foy qu’on n’en a aujourdhui. c.v. la lettre H, p.729 [18][.] C’est par eux que nous avons apris les belles actions d’ Hannibal, et les signalées victoires qu’il a remportées sur leur nation. Cornelius Nepos dans la vie d’Annibal dit tout le contraire.

V[oir] infr[a] f[olio] 31 [20]. On peut dire aussi des Romains que leurs rela[ti]ons etoient plus fideles, car y ayant une loy qui n’assignoit le triomphe qu’à celuy q[ui] avoit tué dans un seul combat 5 000 ho[mm]es,

Plutarque in V[ita] Fab[ii] Max[imi] [22] remarque q[ue] lors de la bataille de Trebia ni le general q[ui] en ecrivit, ni l’envoyé q[ui] en apporta la nouvelle, ne dirent la chose comme elle etoit. On feignit q[ue] l’avantage avoit eté egal de sorte q[ue] l’on ne savoit à Rome lequel des partis avoit eu du meilleur* ; mais apres la bataille du lac de Thrasimene, on y proceda de bonne foi et le peuple r[omai]n seut le malheur. Bien que ce grand cap[itai]ne [23] n’ait point eu d’historien de son party qui nous ait laissé sa vie ; nous ne laissons pas de voir tous les jours dans les histoires de ses ennemis, tous les maux qu’il a faits à la repub[lique] rom[aine] et les avantages considerables qu’il a eus sur leurs troupes. En un mot les Romains avoüent de bonne foy qu’il les a batus à dos et à ventre* dans 4 batailles consecutives.

Le lendem[ain] 28

Où est presentement cette bonne foy romaine ? n’est il pas vrai que s’il n’y avoit point d’historien en France, toutes les victoires du R[oi] demeureroient ensevelies dans un profond oubly ? Si ce grand p[rin]ce ne devoit attendre son immortalité que des histoires etrangeres, il n’auroit qu’à y renoncer dés à cette heure, car je ne concois pas qu’il y ait assés de sincerité parmi les ennemis ou les emules de notre mon[arque] (et sous ces 2 noms je comprens toute l’Eur[ope]) pour laisser publier des histoires où on le louat selon son merite. Vous le verrez Mr, tous les etrangers qui se meleront de l’histoire ou ne parleront qu’en gros des conquetes du R[oi] ou memes en ravaleront le prix autant qu’il leur sera possible par mille petites raisons frivoles[,] mais Dieu mercy le R[oi] se peut passer d’eux, et co[mm]e sans leurs secours il a fait des actions dignes d’etre consacrées à l’immortalité, aussi il les y fera consacrer sans leur entremise et il trouvera parmi ses sujets d’asses bonnes plumes pour le louer dignement, et pour confondre la malignité et la passion des histoires etrangeres. Apparemment on ne dira jamais des Francois que

Urgent[u]r […]

[…] carent quia vate Gallo [24]

Cepend[an]t c’est un desavantage considerable quand une na[ti]on n’est loüée q[ue] par elle meme, car si ses ennemis accusent ses historiens de flatterie, comment se justifier ? La presomption allant au plus grand nombre[,] si toutes les histoires etrangeres s’accordent à decrier la France, les Francois auront beau ecrire à la louange de leurs compatriotes, on ne prendra leurs histoires q[ue] p[ou]r de[s] fables. C’est pourquoi il est plus facheux* qu’on ne pense d’avoir afaire à des confederéz et à des ligues, car [n]o[n] seulem[en]t on se voit accablé d’une multitude d’ennemis mais aussi on perd le temoignage des historiens [n]o[n] suspects. Par exemple, cette conjura[ti]on q[ui] vient d’eclorre contre ce Roy nous ote toutes les plumes allemandes, q[ui] auroient pû etre desinteressées si la guerre n’eut eté qu’avec l’Espagne, et propres par ce moyen à decider les diferens qui naitront entre les historiens francois et espagnols. Nous serons obligez de recuser presq[ue] toute sorte d’histoires parce q[ue] la faction allemande entrainera tous les ecrivains septentrionaus[,] l’espagnole[,] les Italiens. De sorte q[ue] co[mm]e j’ai deja dit[,] il n’y aura de notre coté q[ue] des historiens de la na[ti]on ausquels les etrangers feront difficulté de s’en tenir [25].

Je me souviens que pend[an]t le dernier siege de Bezançon toutes les nouvelles qui venoient de la part des Francs Comtois etoient si desavantageuses aus assiegeans, que des personnes d’ailleurs mal intentionnées p[ou]r la France plaignoient notre R[oi] d’avoir si malheureusem[en]t commis sa reputation. Au dire de ces nouvelistes les travaux des assiegeans n’avancoient jamais de 10 pas que les sorties des assiegés ne les reculassent de 15 [26]. La disette etoit extreme dans le camp. Les bourgeois temoignoient un courage de lyon, ils battoient les Francois dans toutes les sorties qu’ils faisoient sur eux, on ne savoit où etoit le Roy, on conjecturoit seulem[en]t qu’il etoit retourné à Dijon voyant le mauvais etat du siege. Cepend[an]t il conste* q[ue] S[a] M[ajesté] a pris part à toutes les fatigues du siege et a visité chaq[ue] jour tous les postes de son armée. Mais qu’arriva t’il, c’est que 2 jours apres toutes ces belles relations, on apprit q[ue] Bezançon avoit capitulé [27]. Ce qui convainc les Franscomtois ou de mauvaise foy en ce qu’ils n’ont pas confessé que le siege s’avançoit de jour en jour, ou de coyonnerie* en ce qu’ils se sont laissé forcer dans si peu de tems, car il ne faut mettre en ligne de comte que le tems où les ennemis ont gagné du terrein. Il me semble que je voi où estoit leur mal, pendant qu’ils ont peu cacher les progres des assiegeans, ils l’ont fait. S’ils avoient peu aussi bien derober à la connoissance publique la reddition de la place, ils ne l’auroient pas avoüée. Mais ce sont de faits trop eclatans pour oser les nier.

Je dirai encore une chose que ma memoire me fournit, c’est q[ue] pend[an]t le siege de Candie [28] toutes les nouvelles qu’on en publioit nous apprenoit [29] les meilleurs succez du monde, que les maladies, et les longueurs du siege desoloient l’armée des Turcs, qu’ils etoient repousséz dans tous les assauts, qu’on faisoit joüer contre eux des mines dont l’effet etoit admirable*, qu’on eventoit toutes les leurs, que les sorties des assiegez ruinoient tous leurs travaux et ainsi du reste. Cependant il falut avoüer enfin qu’ils s’etoient rendus maitres de la place. Dés lors je pris en detestation les gazetes, car disois je en moi meme[colon] N’est ce pas se moquer de la credulité du monde de publier que les Chretiens rendent inutiles tous les efforts des Turcs, et neantmoins les Turcs prenent la ville qu’ils assiegeoient, Il faut de necessité qu’on nous cache les progrés des infidelles puis qu’il n’est pas possible qu’ils reduisent une forte place à capituler sans avoir occupé tous les dehors. D’où vient donc qu’on n’a jamais mis dans la gazete qu’ils s’etoient emparez de tel ou de tel bastion ? C’est faire co[mm]e si en regardant joüer on tenoit seulem[en]t conte des coups de perte ; il se trouveroit par une telle supputa[ti]on q[ue] celui q[ui] auroit le plus gagné, auroit fait des pertes considerables. Mr Fouquet tome I de la Suitte de ses deffens[es], se sert de cette pensée à l’occasion de ceux qui ne mettoient en ligne de conte q[ue] ses depenses, et non ses receptes [30].

Il n’est rien qu’un gazetier doive plus craindre qu’un siege, de quelq[ue] parti qu’il soit. Si la place est prise le gazetier des assiegeans se tire d’affaire, parce que tous les grans succez qu’il a publiez de jour en jour deviennent vraisemblables par la reduction de la place, mais l’autre gazetier ne peut qu’etre couvert de confusion, et exposé à la risée publique, parce qu’il a hardim[en]t asseuré selon le deu de sa charge, que les assiegéz faisoient des merveilles, et rendoient tous les efforts des ennemis inutiles. Mais si on est contraint de lever le siege ; la medaille se tourne, car alors Mr le gazetier des assiegeans est à quia* ; Il avoit dit comme de raison q[ue] les attaques reussissoient à miracle, qu’on etoit maitre de la demy lune*, du bastion ainsi nommé, qu’on alloit attacher le mineur*, que les batteries, et les bombes foudroioient la ville, mais la levée du siege dement tout cela d’une façon q[ui] ne souffre point de replique. Vous me direz qu’il n’a qu’à dire co[mm]e les choses se passent. Bagatelles. Il a son stile reglé po[ur] les sieges et po[ur] les batailles, et sans attendre les nouvelles des lieux dont il faudra parler, il sait bien ce qu’il faut qu’il en dise, il se gouverne par formulaire co[mm]e les procureurs [31], et il suppose que les assiegés de son party gardent bien la contrescarpe et font de vigoureuses sorties, et que les assiegeans aussi de son party s’emparent de tous les dehors, et font une breche raisonnable [32]. C’est ainsi qu’on taille les morceaux aux gazetiers. C’est pourquoi ils aiment toujours mieux qu’on fasse la guerre par des batailles rangées, q[ue] par des sieges. Quand on donne des batailles ils taillent en plain drap, ils employent hardiment toutes leurs phrases et tous leurs termes sans craindre d’etre convaincus de fausseté. Mais la prise d’une ville, ou la levée d’un siege etant des faits de notorieté publique, il n’y a pas moyen de les revoquer en doutte. Il faut parler francois necessairem[en]t.

Sur quoi Mr je vous dirai la plaisante imagina[ti]on d’un ho[mm]e de ma connoissance. On s’etonnoit un jour de ce que presentement on s’attachoit si fort aus sieges, et point du tout aus batailles. Voulez vous savoir, dit il[,] la raison de cela[?] C’est que la prise d’une ville est un gage si asseuré de la victoire, qu’il n’y a ni mauvaise foy, ni chicane, ni illusion des ennemis qui puisse tenir contre. En montrant que vous avés garnison dans la place vous refutés invinciblement toutes leurs fausses relations, au lieu que quand vous gagnez une bataille, vous n’avez souvent à opposer que des paroles à l’impertinence de ceux que vous avez battus, qui souvent se glorifient plus hautem[en]t de la victoire que le vainqueur. Ainsi[,] poursuivit il[,] n’attendez pas qu’on donne de batailles rangées à moins que d’avoir des juges desinteressez pour temoigner du succez de la journée et pour en donner le prix à qui le • meritera. Je ne sai meme[,] ajouta t’il[,] si q[uan]d on trouveroit de tels juges, on arreteroit l’effronterie et la sotte vanité des parti vaincu, car du tems que les ministres et les pretres disputoient* en conference reglée, bien qu’il y eut des commissaires pour juger des coups, et des secretaires p[ou]r ecrire tout ce q[ue] les disputans alleguoient l’un contre l’autre, on ne laissoit pas de voir des imprimez, où chacun s’attribuoit la gloire d’avoir confondu son antagoniste, et c’a eté une de[s] principales raisons qui ont fait cesser cette sorte de disputes [33]*. Il ne faut donc pas s’etonner (concluoit il) si pour une semblable raiso[n] on aime mieux prendre des villes que se battre en rase campagne, car quand on tueroit 20 000 Espagnols et autant de Hollandois, ils ne laisseront pas de faire courir des gazetes et des rela[ti]ons par toute l’Europe où ils trancheroient* des victorieux avec toute la fierté imaginable.

Je le dis encore un coup.* On ne sauroit asses blamer l’institution de la gazete de la façon qu’on la compose presentement. C’est le fleau et la peste de l’histoire [34]. Car ceux qui en voudront composer une d’icy à cent ans s’imagineront que pour y proceder en bonne conscience il faudra consulter les autheurs contemporains, comme ceux qui ont eu le plus de facilité pour s’instruire du vrai de la chose [35]. Mais que sont, je vous prie[,] les autheurs contemporains, sinon des rapsodeurs et des compilateurs de la gazete, ou bien y a t’il un honnete ho[mm]e soit en Hollande soit en France, qui voulut presentem[en]t se hazarder* d’ecrire du combat de Senef [36] autrem[en]t qu’ont fait les gazetes ?

Ainsi Mons[ieu]r la posterité ne sauroit avoir qu’une histoire fabuleuse, puis qu’elle sera ecritte sur de si mechans memoires. Si en cela la posterité est à plaindre, je vous asseure q[ue] nous ne le sommes gueres moins, car quelle certitude avons nous de plus, nous qui voyons chaque party narrer les circonstances d’un combat d’une maniere toute differente. Dois je ajouter plus de foy aus rela[ti]ons allemandes qu’aux francoises ; je le ferai mais c’est quand on m’aura bien convaincu qu’en Allemagne on ecrit sans aucune preoccupation*. L’entreprise ne seroit pas petite. P[ou]r oter les esprits de l’incertitude il faudroit qu’à la fin de la guerre les plenipotentiaires de tous les partis fissent imprimer une veritable rela[ti]on de tout ce qui se seroit passé, et donnassent leur declara[ti]on en bonne et deüe forme, comme ils tomboient d’accord de toutes choses y contenues, sans avoir egard à aucunes gazetes, ou histoires anterieures ausquelles par leur acte il seroit pleinement derogé sinon en ce qu’elles auroient de conforme à la rela[ti]on. Il faudroit faire l’échange des ratifica[ti]ons de cette relation, [n]o[n] moins q[ue] du traitté de paix, en remettre l’original scellé du seau des potentats interesséz, et signé de leur main, entre les mains d’un p[rin]ce non partial, et en fournir des copies fidellement collationnées au susd[i]t original en presence de tous les plenipotentiaires, •à tous les souverains qui auroient eté mediateurs de la paix, ou compris dans le traitté. Moyennant ces precautions il me semble qu’on mettroit à couvert l’histoire, de la contagion de tant de flateries et de tant de fables dont les gazetes sont remplies [38].

Au reste Mr ce q[ue] j’ay dit à la loüange de la sincerité romaine ne doit pas vous faire penser que je me dedis de mes anciennes maximes, et que je suis un transfuge qui me range parmi les loueurs eternels de l’Antiquité. Ce n’est pas cela Mr, je crois fermement qu’on etoit aussi corrompu dans le siecle d’ Hannibal q[ue] dans le notre [39]. Mais voici ma pensée, c’est que chaq[ue] siecle ayant po[ur] ainsi dire un vice favori et dominant, ou plutot en ayant plusieurs qui tiennent le haut bout, chacun dans un certain ordre d’hommes ; celui qui dominoit parmi les Romains du tems de la 2 e guerre punique n’etoit pas une fierté • à nier impudemment toutes les veritez desavantageuses. • Quel que fut le peché regnant de ce tems là ; il restoit assez de bonne foi dans Rome po[ur] demeurer d’accord q[ue] les Carthaginois batoient les Romains. C’est presentem[en]t qu’est venu le tour de cette demesurée fierté c’est presentement qu’il y a un certain esprit d’envie et d’orgueil qui preside dans les conseils de plusieurs peuples, lequel non seulem[en]t ne souffre point qu’on se plaigne des coups qu’on a receu[s] mais qui oblige meme ceux qui ont eté batus jusques au sang de s’applaudir d’un triomphe imaginaire, et de le faire savoir à tous peuples, nations et langues.

Le dimanche 30 sept[embre]

Mais c’est trop insister sur le chapitre de la gazete, et je ne me souviens pas que je me suis proposé de donner un air de conversation à cet ecrit. Pour cela il me faut souvent changer de theme, car on sait bien q[ue] dans les conversa[ti]ons on passe continuellement d’un sujet à un autre, et c’est ce qui en fait le principal agrément. Il n’en va pas comme des disputes* de l’Ecole, où ceux qui attaquent toutes les theses l’une apres l’autre, et changent de medium* [40] •à chaq[ue] reponse qu’on leur fait sont insupportables à m[essieu]rs les docteurs, bacheliers, licenciez et autres pretendans au bonnet et à la robe doctorale. Un pauvre maitre es arts enrage de tout son cœur quand il entend disputer* si pitoyablem[en]t, parce qu’il n’apprend rien de nouveau dans une dispute si voltigeante. Trois ou 4 syllogismes ne sont pas son fait, il en feroit bien autant sans prepara[ti]on. Il attend qu’un homme vienne à la maitresse difficulté, et qu’il renverse tous les retranchemens q[ui] la deffendent. Et pour son malheur il voit que Mr l’argumentant se retire avant que de l’avoir seulement envisagée. Ce seroit pour faire dechirer son bonnet à un docteur espagnol, car dans leurs universitez il faut pouvoir disputer 10 heures de suitte sans changer de medium. Mais graces à la liberté francoise, nos docteurs ne sont pas si rigides, et ils ne se battent pas en desesperéz comme ceux qui s’enferment dans une cuve le poignard à la main, Ils donnent et ils prennent la liberté de reculer et d’aller chercher de nouvelles armes, lors q[ue] les premieres sont emoussées. Neantmoins co[mm]e je l’ay deja dit, ceux qui se servent de ce privilege sans garder quelque mesure courent risque de n’acquerir aucun los*, ou meme d’etre traittez de ridicules. Et pour revenir à mon point, ils font aussi mal, q[ue] ceux qui dans la conversa[ti]on ne se servent pas de la liberté q[ui] y regne de faire tourner le discours tantot d’un coté tantot de l’autre. Je profiterai desormais de cette pensée.

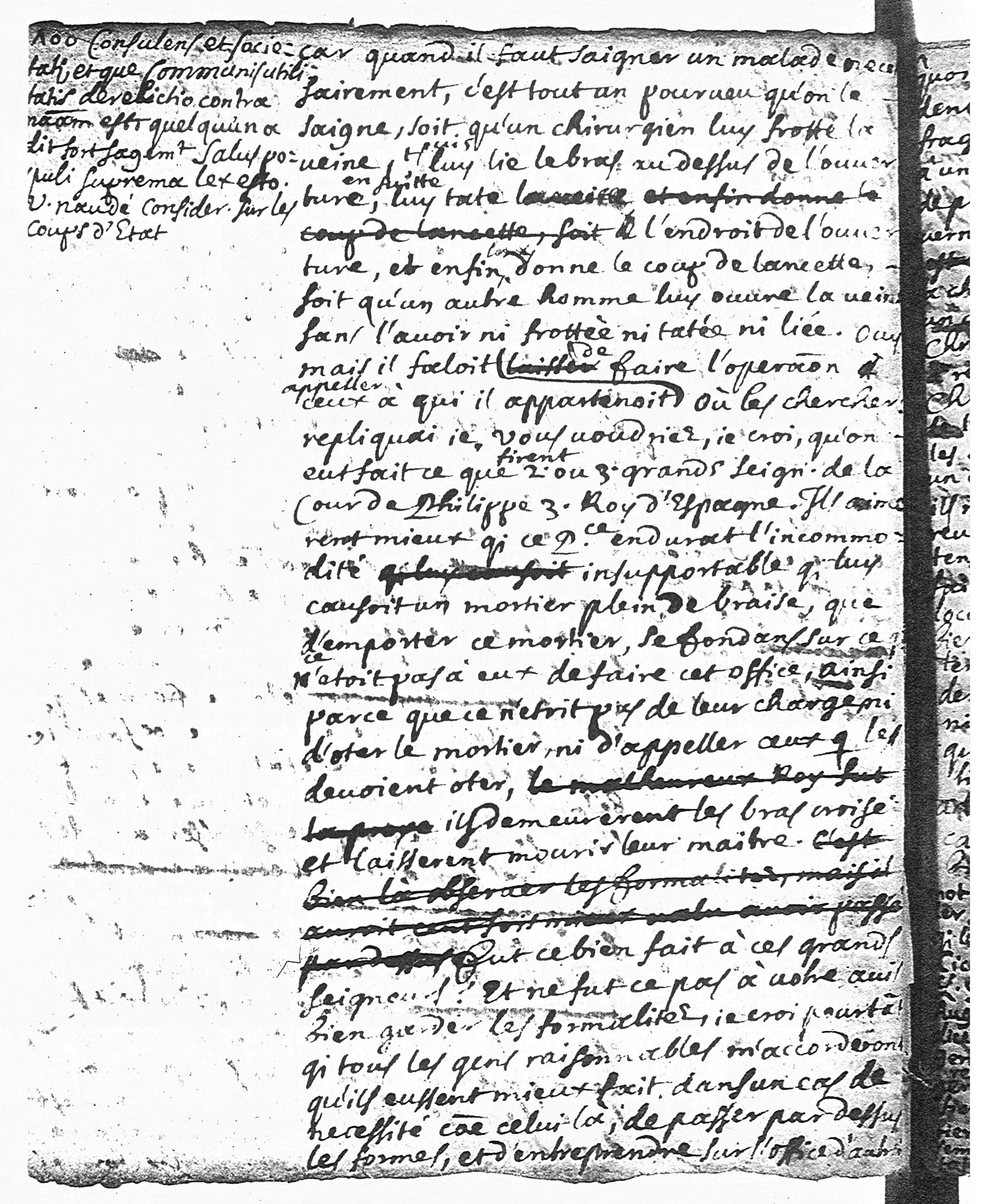

Il y a quelque tems que je me trouvai dans une compagnie où l’on parloit de Luther et de Calvin un peu moins respectueusem[en]t qu’on ne fait à Geneve. Ils ont usurpé, disoit l’un, une charge qui demandoit bien d’autres gens, et ce n’etoit point l’affaire d’un petit compagnon, que de refformer l’Eglize, encore, disoit un autre, pourroit on les excuser s’ils avoient procedé selon les formes [41]. Vous en parlez bien à votre aise leur dis je Mess[ieur]s, et il me semble que j’entens ces medecins de la comedie qui disent qu’il vaut mieux qu’un malade meure selon les formes, q[ue] s’il guerissoit contre les regles de la faculté [42]. L’Eglize etoit en un tel etat qu’elle avoit besoin d’un promt remede, et qui eut* voulu s’amuser à une scrupuleuse observa[ti]on des moindres formalitez, c’etoit joüer à verifier le proverbe, apres la mort le medecin. Dans une maladie desesperée, on est en droit de tout essayer, sans consulter si le remede vient de la part d’un docteur, et si c’est la coutume d’en user de la sorte. On a veu plusieurs malades abandonnéz des medecins, recouvrer leur santé par des remedes q[ue] le 1er venu s’offroit de <bj 2>8fleur preparer à tout hazard. Il n’est pas jusqu’aux medecins, si grands formalistes d’ailleurs qui n’abandonnent leur pont aus anes*, et leur methode journaliere, lors q[ue] le malade court risq[ue] de la vie,

Cicer[o],

in tranquillo tempestatem adversam optare dementis est : subvenire a[utem] tempestati quavis ra[ti]o[ne] sapientis, eoque magis si plus adipiscare re explicata boni, q[ua]m addubitata mali [46]. En un mot on ne sauroit travailler sous de meilleurs auspices q[ue] lors qu’on agit p[ou]r le salut public. Ciceron in Cat[one] Maj[ore] louë Q. Fabius Maximus

Il dit au 3. Des off[ices] q[ue]

et que

Quelqu’un a dit fort sagem[en]t :

V[oir] Naudé, Consider[ations] sur les coups d’etat [50] .

Je vous demande, si le gouverneur d’une ville de guerre amenoit la garnison aux ennemis, si cette ville etoit assiegée en meme tems ; les bourgeois n’auroient ils pas le droit de se creer un gouverneur. Pourroit on les blamer de cette conduite[?] Je ne le pense pas, cepend[an]t c’est contre les formes, parce que po[ur] agir selon les formes il faudroit q[ue] le souverain nommat un gouv[erneur] il faudroit q[ue] ce gouv[erneur] s’en vint dans la ville avec les ordres necessaires ; il faudroit qu’on luy fit une entrée magnifiq[ue] qu’on luy remit les clefs de la place, et qu’il se mit en possession de son gouvernement.

Le 5 octo[bre]

En un mot Mess[ieu]rs vous trouvez etrange q[ue] Luther et Calvin n’ayent pas voulu gober le boucon*. Vous leur faites un crime de ce qu’ils n’ont pas voulu boire à longs traits d’un breuvage empoisonné. Vous vous ecriez co[mm]e cet emp[ereur] rom[ain] [51] Quoi[!] prendre des antidotes contre l’Eglize romaine ? Cepend[an]t il n’y a rien de plus naturel q[ue] cela. Nous rejettons tous ce q[ue] no[us] croions nous etre contraire, et personne ne s’en formalise ; et personne ne pretend qu’il faille etre authorisé du souverain po[ur] faire cette rejection*. Par quel droit pouvez vous donc dire q[ue] ce n’etoit pas à de petits compagnons de rejetter un culte idolatre[?] Ils me repartirent à cela plusieurs choses qui n’etoient pas toutes à propos, et puis la conversation porta sur de[s] matieres differentes, comme c’est la coutume, mais je les avertis auparavant q[ue] tout mon discours n’etoit q[ue] le fameux

Je croi Mr que vous serez pour ce dernier trait, beaucoup mieux que po[ur] tout le reste parce qu’effectivem[en]t mes raisons ne sont pas tant* solides, co[mm]e* elles etoient proportionnées au lieu et au tems et aux p[e]r[sonn]es avec qui je disputois, de sorte q[ue] pour remplir le vuide de mes reponses cavalieres il etoit à propos de faire comprendre à ces grans formalistes, que cela meme où il faisoit consister le venin, ne se rencontroit point dans la conduitte de nos reformateurs, puis que nous pretendons qu’il nous seroit facile de justifier qu’ils ont procedé selon les formes. Le mieux est ce me semble de s’en tenir là ; car supposé que notre • capital* soit de prouver que nous avons repurgé l’Eglize des erreurs mortelles qui la travailloient ; c’est à nous à fortifier ce poste du mieux qu’il nous sera possible. Or pour le bien deffendre contre les attaques des ennemis, il faut avoir des dehors, et les garder à toute extremité ; il ne leur faut ceder aucun pouce de terrain, Il faut que la contrescarpe, qu’un ouvrage à corne, qu’un ravelin, une demy lune ou un bastion [53] epuisent toutes leurs forces, et alors la citadelle sera parfaitem[en]t en seureté. Cela veut dire qu’il ne faut pas accorder à m[essieu]rs de l’Egl[ise] rom[aine] que la procedure de nos reformateurs n’ait pas eté selon les formes, car ce seroit leur abandonner les dehors de notre place. Il ne faut pas non plus leur passer q[ue] l’inobserva[ti]on des formalitez soit une nullité à la reforma[ti]on de l’Eglize, c’est encore comme un ouvrage à corne* dont il ne faut pas les laisser emparer. En un mot il y a plusieurs questions moins principales dans lesquelles nous devons garder tres exactement tout notre droit, parce q[ue] c’est fermer d’autant à nos adversaires les approches de notre principale forteresse. La dispute se doit traitter à la maniere des joüeurs ordinaires, qui ne hazardent q[ue] l’argent qu’ils se trouvent dans leur bourse, et non à la maniere des joüeurs, qui au rapport d’un ancien poete, faisoient apporter leurs coffres dans le brelan*

Ad casum tabulæ ; positâ sed ludit[u]r arcâ

Ce n’est pas q[ue] quelquefois je ne voulusse relacher de cette rigueur, et accorder aus adversaires de se loger tout d’un coup pres des murailles, il ne faut pas toujours se traitter comme de Turc à Maure* ; mais ce seroit seulem[en]t pour essayer s’ils savent bien pousser leur pointe*, et je prendrois bien mes precautions pour les pouvoir faire retirer, en cas qu’ils me pressassent trop vivement. Et pour me servir encore d’une comparaison tirée du jeu, je fairois une reserve semblable à celle q[ue] les joüeurs de paume font souvent. S’ils offrent à quelqu’un de joüer contre luy avec un batoir [55], ils se reservent le droit de jouer avec la raquette meme en cas q[ue] la partie ne soit pas tenable autrement. C’est ainsi que j’en aurois usé, Mr, avec ces grans protecteurs des formalitez, desquels je vous parlois nagueres, car s’ils eussent eté plus forts que moi sur le chapitre de la necessité d’observer les formes ; j’aurois fait valoir mes p[remi]eres pretentions, qui sont q[ue] nos peres ont refformé l’Eglize en bonne et deüe forme. Mais il ne fut pas besoin d’en venir là.

Le samedy 6 oct[obre]

Si ces Mrs eussent eté espagnols, la dispute ne se seroit pas si tot terminée, car vous savez Mr qu’ils sont diablement opiniatres à ergotiser*. Comme je l’ay deja dit, quiconque pretend à l’estime de bon disputeur parmi eux, doit pousser un meme argument des 10 et 12 heures de suitte. Il s’est trouvé des opposans •à Salamanque que toute l’authorité du recteur de l’Université n’a peu faire taire, et qui aimoient mieux etre degradez des lettres, pour crime de desobeissance q[ue] de ne disputer pas tout leur sou*, à peu pres co[mm]e cette servante du Bourgeois gentilh[omme] qui consent d’etre battue pourveu qu’on la laisse rire autant qu’elle voudra [56]. J’ay ouy dire qu’on a eté• diverses fois sur le point de demander que la regle des 24 heures, si celebre parmi les faiseurs des comedies [57], fut receuë dans les universitez d’Espagne en forme de loy, pour etre la mesure des disputes publiques ; Si quelq[ue] chose a fait obstacle à ce dessein c’a eté sans doutte la considera[ti]on de celuy qui soutiendroit des theses, po[ur] qui on a justem[en]t apprehendé, qu’il ne succombat à une si longue courvée*, car po[ur] l’aggresseur on sait bien qu’il ne demanderoit pas mieux que d’avoir un jour et une nuit à son commandem[en]t. En quoi l’on voit une tres grande difference entre le genie des soldats espagnols, et celuy des docteurs de la meme nation. Ceux là sont incomparables dans une ville assiegée, et tres mediocres dans une attaque ; c’est le contraire de ceux cy ; Cependant il y a plus à gagner po[ur] un soldat qui fait merveilles dans un assaut, que pour un docteur qui impugne vigoureusem[en]t une these, car le plus souvent s’il vous prenoit envie de demander, ce docteur qui crie et qui se debat si fort, quel sujet a t’il de se mettre tant en colere ? Mr vous repondroit on, c’est po[ur] un p[oin]t le plus scientifiq[ue]* de l’Ecole.

Si par hazard la dispute ne portoit pas sur l’une ou l’autre de ces 2 questions, ce seroit au moins sur quelq[ue] sujet de semblable importance ; peut etre sur quelqu’un des problemes q[ue] l’ingenieux Rabelais a mis en avant p[ou]r se moquer de la pedanterie de l’Ecole. Voicy co[mm]e chante le p[remi]er Utrum une idée platoniq[ue] voltigeant dextrement* sur l’orifice du chaos pourroit debeller* les escadrons des atomes democritiques [59]. Trouvéz vous pas Mr que c’est se donner de la peine bien inutilem[en]t, et q[ue] le profit q[ui] en peut venir ne vaut pas le moindre cri et la moindre contorsion de corps q[ui] se fait dans une dispute. Mais ces m[essieu]rs n’en jugent pas de la sorte, et ils sont de l’humeur de ce Romain qui sur la question quel chemin etoit le meilleur p[ou]r aller à Brindes, ou celuy d’Appius ou celuy de Numicus, n’auroit pas demordu de son opinion, po[ur] une 2. vie. Ecoutons parler Horace là dessus

Propugnat, nugis armatus : Scilicet utnon

Sit mihi p[rim]a fides, et verè q[uo]d placet, ut non

Acriter elatrem, prætium ætas altera sordet.

Ambigit[u]r quid [e]n[im] ? Castor sciat an Docilis plus

Brundusium Minuci melius via ducat an Appi.

Au fonds je pourrois bien m’etre trompé q[uan]d j’ay dit qu’il y avoit plus à gagner p[ou]r un soldat q[ui] grimpe hardim[en]t sur un bastion q[ue] p[ou]r un docteur qui dispute à toute outrance, car il y en a plus de 4 à qui la profonde connoissance des chicaneries de l’Echole, a valu un bon benefice, voire meme le chapeau de cardinal. Combien y en a t’il dont toute la science s’occupe à bien embrouiller la matiere des universaux et du continu (j’ay ouy parler d’un jesuite qui avoit medité 1 000 heures de conte fait sur la divisibilité à l’infini du moindre grain de poussiere) et qui ne laissent pas de faire bonne chere, tandis que des beaus esprits, ennemis de la pedanterie, et remplis de politesse jusques aus dents

Courent de toutes parts crottez jusqu’à l’echine,

Pour mendier leur pain de cuisine en cuisine

Et n’ont le plus souvent que les os et la peau [61].

Il y a bien de[s] gens qui ont parlé de la misere des beaux esprits, sur tout des poetes. Voici ce qu’en dit Regnier en sa Sat[ire] 2

C’est que la pauvreté comme moi les affole

Et que la grace à Dieu, Phœbus et son troupeau,

Nous n’eumes sur le dos jamais un bon manteau

Aussi lorsque l’on voit un homme par la rue

Dont le rabat est sale et la chausse ro[m]pue

Ses gregues aux genoux, au coude son pourpoint

Qui soit de pauvre mine, et qui soit mal en point

Sans demander son no[m] on le peut reconoitre

Car si ce n’est un poete, au moins il le veut etre [62].

Il faut donc pour accorder mes paroles ensemble q[ue] je dise qu’il y a plus à gagner po[ur] un soldat, qui monte bravem[en]t à la breche, q[ue] po[ur] un docteur qui bat en ruine un soutenant, non pas si l’on a egard aux recompenses q[ue] l’un et l’autre se peut promettre (de cette façon il y auroit du meconte p[ou]r le soldat la plus part du tems) mais si l’on regarde la chose meme q[ui] est en question ; car le soldat combat p[ou]r une ville qui est une chose reelle, au lieu q[ue] le docteur dispute p[ou]r un etre de raison qui n’est à proprem[en]t parler qu’une imagina[ti]on creuse et puerile.

Mais voyez un peu Mr, co[mm]e toutes choses changent. Rabelais ne fit l’histoire de son Pantagruel q[ue] p[ou]r dedommager son libraire q[ui] s’etoit ruiné à faire imprimer un tres beau commentaire sur Hyppocr[ate] (v[oir] lett[re] F, p.700) [63] de la façon de Rabelais, qui n’avoit eu nul debit [64]. Et moi j’ay cognu un libraire à Thoulouse q[ui] ayant fait de notables pertes en faisant imprimer des livres de galanterie fit un gain immense par l’impression d’un livre où les questions de l’Ecole etoient poussées au plus haut point d’abstraction où elles puissent monter. On y donnoit de nouvelles idées de l’etre in communi [65] qui etoient d’un usage merveilleux p[ou]r demontrer que la matiere p[remi]ere depend de la forme quant à son existence, bien qu’elle soit le sujet d’eduction [66] de lad[i]te forme. Du commencem[en]t ce livre (l’autheur e[st] le P[ere] Reginald jacobin [67]) ne se vendoit guere, mais co[mm]e l’interet nous ouvre les yeux l’imprimeur s’avisa d’en envoyer quelques exemplaires en Espagne. Dés qu’ils parurent, on regarda ce livre comme un miracle de l’art, l’imprimeur n’en pouvoit plus faire tenir autant qu’on en vouloit, et il y avoit combat en Espagne à qui l’acheteroit le p[remi]er tant y a qu’en •2 ou 3 mois il s’en debita 4 000 exemplaires. Pour moi je crois fermem[en]t qu’il y a une etoile qui preside à la naissa[n]ce de tous les livres, et q[ui] e[st] la veritable cause du bon ou du mauvais succez qu’ils ont, selon la diversité de ses aspects*. Car si d’un coté les livres plaisans ont enrichy le libraire de Rabelais qu’u[n] ouvrage serieux et docte avoit appauvri[,] de l’autre un livre de la plus guindée* et de la plus abstraite metaphysiq[ue] a fait remonter sur sa bete* le libraire de Tholoze, que des pieces galantes avoient fort incommodé. Quand le libraire du P[ere] Theophile Raynaud se plaignoit à luy q[ue] ses livres n’avoient point de cours, Je sai ce qu’il faut au public, luy repondoit le pere, il luy faut des livres bouffons. Il est indigne q[ue] je luy fasse part de mes ouvrages, si c’etoient des sottises, vous les debiteriez fort facilement [68]. Ouy mais je demande, le livre qui a tant fait gagner le libraire de Tholoze, n’etoit il pas semblable quant à la matiere à ceux du P[ere] Raynaud, (le P[ere] Reginald et le P[ere] Raynaud etoient 2 scholastiques fieffés) pour la forme, il e[st] sans doutte q[ue] ceux du jesuite l’emportoient sur ceux du jacobin. Cependant celuy ci enrichit son libraire, l’autre le met à l’hopital. N’est ce pas un caprice de l’etoile ? Je sai qu’on pourroit donner plusieurs raisons de cette difference de succez, tirées de la diversité du tems, des lieux, et des personnes, mais qu’importe je ne me dedirai pas p[ou]r le present.

Le mardy 9 oct[obre]

On a raison de se plaindre q[ue] l’ho[mm]e ne fait rien moins que ce où il devroit s’attacher principalem[en]t. Les phi[loso]phes sont coupables de cette faute, aussi bien q[ue] le vulgaire, ils donnent le meilleur de leur tems à la logique et à la metaphysiq[ue] et laissent à l’abandon la morale qui devroit etre le principal sujet de leurs etudes. Ce n’est pas qu’il ne se trouve quantité de livres de morale, mais ce que je viens de dire c’est ay[ant] egard à la pratique des colleges et des universitez. Un professeur ne met guere plus d’un mois à dicter son traitté de morale, au lieu qu’il en employe •7 ou huit, à la logique. Mais ce n’est pas là le grand mal, ce qu’il y a de plus blamable, c’est qu’au lieu de traitter de l’excellence de la vertu, et de la necessité de l’aquerir, on ne fait q[ue] disputer sur sa nature, et sur sa definition. Aussi n’a t’on jamais veu qu’un ecolier ait profité quelq[ue] chose po[ur] ses mœurs, par ce qu’on luy peut avoir dicté de morale dans son cours de phi[loso]phie. Vous me direz Mr q[ue] les professeurs laissent à d’autres le soin de rectifier notre volonté, et qu’ils se contentent de cultiver notre entendem[en]t, mais je les trouve en cela peu dignes d’excuse, car ou il faut renoncer au titre de phi[loso]phe, ou il en faut bien remplir les devoirs les plus essentiels q[ui] sont sans doutte* de nous rendre sages et vertueux. Je ne sai si la crainte que les phi[loso]phes ont euë, de ne p[oin]t reussir à imprimer l’amour de la vertu dans l’ame de leurs echoliers, leur a fait abandonner cette partie de la philosophie, mais une chose sai je bien c’est que cette crainte ne seroit pas sans fondement, car qu’a t’on gagné par tant de volumes et par tant de predica[ti]ons où l’on a excité les hommes à la vertu ?

Le 13 oct[obre]

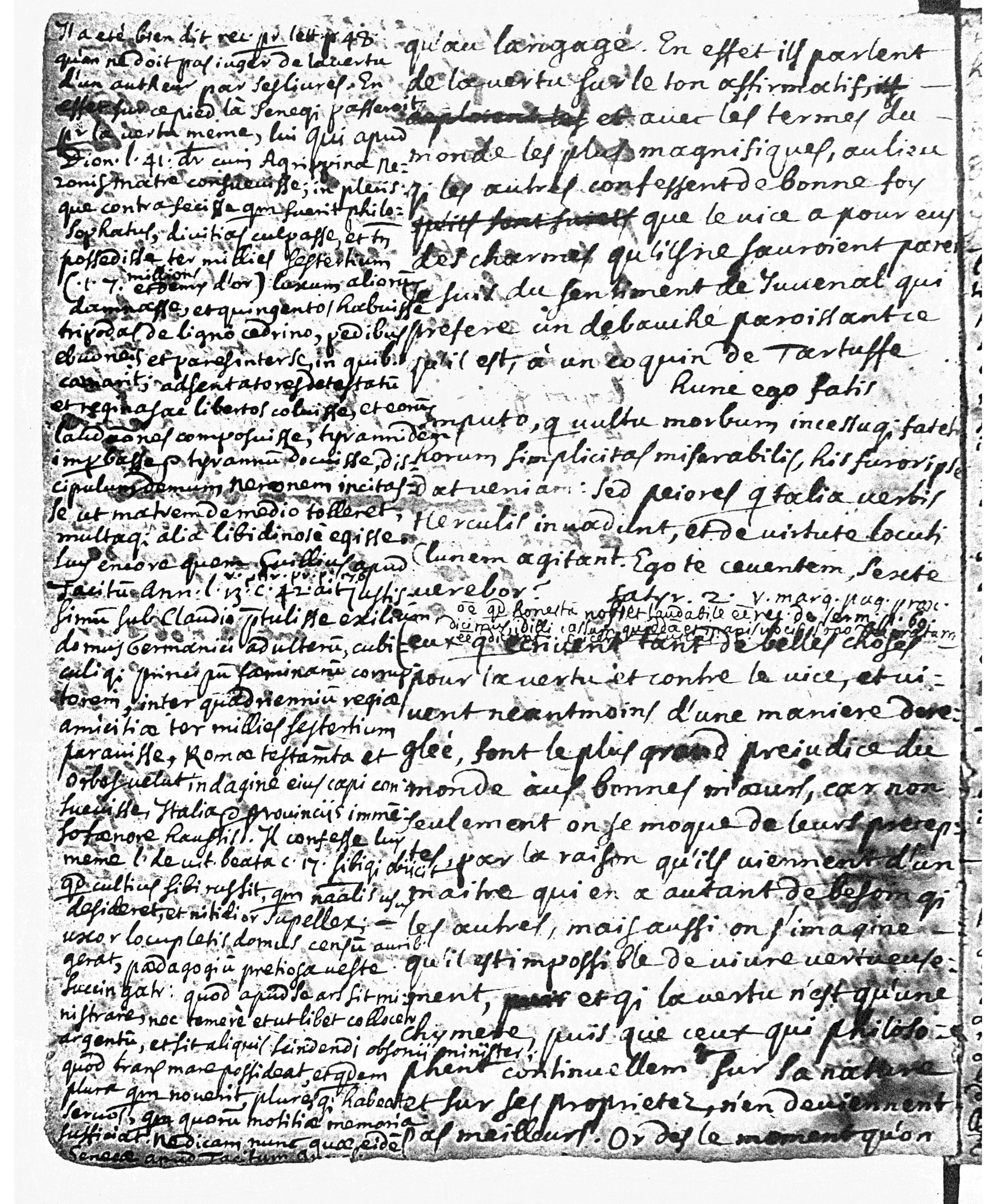

N’a t’on pas employé inutilem[en]t et les exhorta[ti]ons serieuses de la morale et les remontrances enjouées de la satyre et de la comedie ? On n’a presq[ue] rien oublié, on a tourné la chose de tous les cotez, cepend[an]t le monde va toujours son train, et la vertu e[st] toujours regardée co[mm]e un beau sujet de declama[ti]on, et rien davantage. Voila de quoi faire enrager ceux qui employent tant de soins et tant de veilles à ecrire de la vertu, mais co[mm]e la pluspart se proposent de faire admirer leur esprit et leur eloquence, plutot q[ue] de reformer le monde, pourveu qu’on leur accorde le premier ils se consolent facilement de n’obtenir pas le reste. De verité Mr pensez vous q[ue] les autheurs qui traittent si gravement de la morale, ayent bien à cœur la reforma[ti]on des mœurs ? Je n’y vois pas grande apparence, car si cette reforma[ti]on leur touchoit si fort au vif, ils la commenceroient par eux memes ; et ils nous donneroient un bel exemple de la perfection où ils nous invitent. Ils ne font rien moins q[ue] cela, et ceux qui les observent de pres, ne manquent pas de reconnoitre qu’ils sont hommes aussi bien q[ue] nous et qu’ils ne different des autres qu’au langage. En effet ils parlent de la vertu sur le ton affirmatif, et avec les termes du monde les plus magnifiques, au lieu q[ue] les autres confessent de bonne foy que le vice a pour eus des charmes* qu’ils ne sauroient parer [69][.] Je suis du sentiment de Juvenal qui prefere un debauch[é] paroissant ce qu’il est, à un coquin de Tartuffe [70].

Imputo, qui vultu morbum incessuque fatet[u]r

Horum simplicitas miserabilis, his furor ipse

Dat veniam : Sed peiores qui talia verbis

Herculis invadunt, Et de virtute locuti

[C]lunem agitant. Ego te ceventem, Sexte verebor ?

Satyr[arum] 21 [71]. v. marg. pag. praec. •

Extat egregius locus apud Gellium l.13, c.8 (citante Briosio in episto[lis]) Versus Afrani s[un]t in togata, cui Sellæ nomen e[st] :

Et Pacuvius

Quæ s[un]t inter cutem et carnem, aquæ intercutes dicunt[ur] ; p[er] allusione[m] a[utem] vitia, quæ non foris apparent, sed penitus s[un]t imbibita intercutia no[m]i[n]at. V[ide] phr[ases] pr[osaicas] p.281 et phr[ases] po[eticas] p.25 [72]

Le Lacedemonien Panthoïdas se promenant avec des Atheniens dans le fauxbourg de l’Academie q[ui] l’obligeoient d’ecouter les p[ro]fonds raisonnem[ens] et les grands traits de morale de quelques phi[loso]phes, co[mm]e* on lui eut demandé ce qu’il pensoit de ces graves instructions, Elles sont admirables, repliqua t’il, mais au reste inutiles parce q[ue] vous n’en faites rien. Laced[emone] anc[ienne] et nouv[elle] [73] , p.515 [74]

Il a eté bien dit

Luy encore

Il confesse luy meme l.

Ne dica[m] insup[er] Coniura[ti]o[n]is Pisonianæ in Neronem socium fuisse et Imperii (si Neronem 1 o per Pisonem, mox Pisonem ipsum occidi curasset) p[er] cædes futuru[m] invasorem. Si eidem Tacito credimus Ann[alium] l.14 c.7 l.15 c.56 et 65 [81] et Dion[is] l.62 [12-13] apud Xiphilinum [82]. Meibomius in vita Mæcenat[is] c.22 [83].

La maniere dont Seneq[ue] se deffend me fait souvenir de Paris repondant aus reproches d’Hector v[oir]

Ciceron Tuscul[anæ] [87]

Ceux q[ui] ecrivent tant de belles choses pour la vertu et contre le vi ce, et vivent neantmoins d’une maniere dereglée, font le plus grand prejudice du monde aus bonnes mœurs, car non seulement on se moque de leurs preceptes, par la raison qu’ils viennent d’un maitre qui en a autant de besoin q[ue] les autres, mais aussi on s’imagine qu’il est impossible de vivre vertueusement et q[ue] la vertu n’est qu’une chymere, puis que ceux qui philosophent continuellem[en]t sur sa nature et sur ses proprietez, n’en deviennent pas meilleurs. Or dés le moment qu’on se figure une chose impossible, on cesse de songer à l’aquerir, car on ne travaille qu’à p[ro]p[or]tion qu’on espere. Je viens peut etre de marquer la p[rin]cipale cause de l’inutilité de tant de livres de morale, mais il y en a plusieurs autres qui concourent avec celle là ; Ce seroit entreprendre une trop longue carriere que de vouloir les eplucher toutes. Je me contenterai d’en toucher une q[ui] me vient tout presentement dans l’esprit. C’est q[ue] ces mes[sieur]s qui font profession de faire la guerre au vice se servent souvent de raisonnemens faux ; et les font valoir co[mm]e des demonstra[ti]ons incontestables, par exemple, lors qu’ils declament contre la haine du prochain, ils croyent que p[ou]r confondre un vindicatif, il ne faut q[ue] l’ameiner à l’ecole des betes, et luy faire remarquer q[ue] les animaux qu’on nomme deraisonnables ont plus de raison q[ue] l’ho[mm]e, puis qu’à tout le moins ils epargnent leur semblable, ce q[ue] l’ho[mm]e ne fait pas.

Horace ay[an]t detesté les horreurs de la guerre civile, ajoute :

Juvenal, sur le meme ton

Cognatis maculis similis fera quando leoni

Fortior eripuit vitam leo ? quo nemore unq[ua]m

Expiravit aper majoris dentib[us] apri ?

Indica Tigris agit rabida cum Tigride pacem

Perpetuam : sævis inter se co[nven]it ursis

Ast homini &c

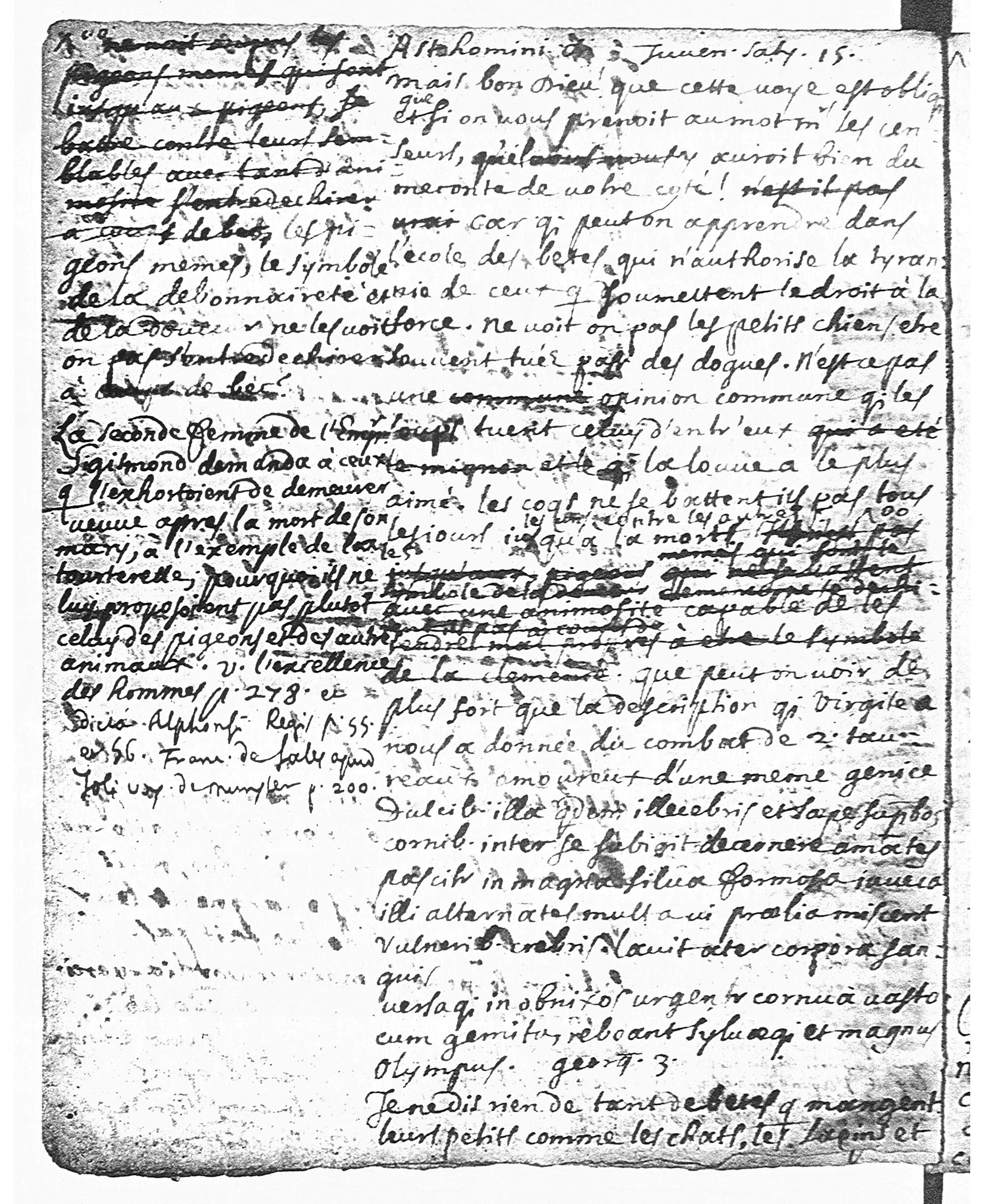

Juven[alis]

Mais bon Dieu ! que cette voye est obliq[ue] et que si on vous prenoit au mot, M rs les censeurs, qu’il y auroit bien du meconte de votre coté ! Car q[ue] peut on apprendre dans l’ecole des betes qui n’authorise la tyrannie de ceux q[ui] soumettent le droit à la force. Ne voit on pas les petits chiens etre souvent tuez par des dogues. N’est ce pas une opinion commune q[ue] les loups tuent celuy d’entr’eux q[ue] la louve a le plus aimé. Les coqs ne se battent ils pas tous les jours les uns contre les autres jusqu’à la mort ? Les pigeons memes, le symbole de la debonnaireté et de la douceur ne les voit on pas s’entredechirer à coups de bec ?

La seconde femme de l’emp[ereu]r Sigismond [90] demanda à ceux q[ui] l’exhortoient de demeurer veuve apres la mort de son mary, à l’exemple de la tourterelle ; pourquoi ils ne luy proposoient pas plutot celuy des pigeons et des autres animaux v[oir] L’Excellence des hommes [91] p.278 [92] et Dicta Alphonsi regis p.55 et 56 [93]. Franc[ois] de Sales apud Joli Voy[age] de Munster [94] p.200 [95].

Que peut on voir de plus fort que la description q[ue] Virgile nous a donnée du combat de 2 taureaux amoureux d’une meme genice

Cornib[us] inter se subigit decernere ama[n]tis[.]

Pascit[u]r in magna selva formosa juven[c]a :

Illi alterna[n]tes multa vi prælia miscent

Volnerib[us] crebris[ :] lavit ater corpora sanguis ;

Versaque in obnixos urgent[u]r cornua vasto

Cum gemitu ; reboant sylvæque et magnus Olympus

Je ne dis rien de tant de betes q[ui] mangent leurs petits comme les chats, les lapins et plusieurs autres. Il faut avoüer q[ue] ces m[essieu]rs croient les gens bien faciles s’ils esperent de les convertir avec d’aussi fausses et d’aussi mechantes raisons. C’est vouloir exterminer les monstres avec une machoire d’ane [97]. Certes bien loin q[ue] les vicieux redoutent l’echole des betes, à laquelle on veut les ameiner, qu’au contraire, ils voudroient appeller devant leur tribunal de tant de severes sentences q[ue] l’on prononce contr’eux. Ils conviendroient avec les plus rigides casuistes, d’en user sur le chapitre de l’amitié du prochain, de l’air q[ue] font les animaux car co[mm]e les voyes de fait leur sont permises et que parmi eus, le fort emporte toujours le foible, les ho[mm]es violens et vindicatifs trouveroient tres bien leur conte à tout cela. Po[ur] les gens pacifiques, ils seroient d’accord à la verité q[ue] l’ho[mm]e epargnat l’homme comme le lyon epargne le lyon ; mais ils voudroient aussi satisfaire à leur amour de la maniere q[ue] le font les lions.• Car encore q[ue] parmi les betes il ne fasse pas toujours bon de se chauffer au feu des plus forts (temoin ces vers d’ Horace

Ca[us]a : sed ignotis perierunt mortibus illi

Quos Venerem incertam rapientes, more ferarum

Viribus editior cædebat ut in grege taurus [98]

Nonobstant cela, dis je, les plus poltrons trouveroient asses de moyen d’assouvir pleinem[en]t leur fougue amoureuse si les ho[mm]es avoient en amour la meme liberté q[ue] les animaux. De là vient q[ue] les amans envient aux betes farouches le bonheur qu’elles ont de se satisfaire quant [99] bon leur semble.• Apres cela qu’on s’aille servir de ce beau lieu commun de morale, Il y a apparence qu’on luy donneroit un si joly tour q[ue] celuy q[ui] l’auroit emploié contre le vice, passeroit toujours p[ou]r la dupe

Hor[atius] Sat[yrarum] 3.

Hanc Venerem pietas ; coeuntque a[nim]alia nullo

Cætera delicto nec habetur turpe juvencæ

Ferre patrem tergo, fit equo sua filia coniunx

Quasque creavit, init pecudes caper, ipsaque cuius

Semine concepta est ex illo concipit ales

Felices quib[us] ista licent ! humana malignas

Cura dedit leges, et q[uo]d na[tur]a remittit

Invida jura negant.

Mais me direz vous Mr, tout ce q[ue] vous venez de dire etant contre le sage Salomon q[ui] renvoye le paresseux à la fourmi [102], prenez garde q[ue] vous ne manquiez de respect envers l’Ecrit[ure] S[ain]te[.] Je vous repons Mr, que je revere ces livres sacrez, et q[ue] je renonce* pour mien tout ce qui se pourra trouver dans mes lettres, qui ne temoigne pas assez nettem[en]t cette venera[ti]on. Je dirai neantmoins qu’un paresseux qu’on voudroit trop presser par l’exemple de la fourmi, embarrasseroit peut etre bien un ho[mm]e s’il luy repondoit, He bien puis q[ue] vous voulez q[ue] j’imite cette petite bete je le ferai, je prendrai à toutes mains dans le p[remi]er champ que je rencontrerai ; tout me sera de bonne prise, je ferai ma provision pour moi et pour mes enfans dans la grange qui me sera la plus commode ; tout cela à l’exemple de la fourmi ( v[ide] Horat[ium] Sat[yrarum] 1, l.1, Juven[alem] Sat[yrarum] 6 [103] ). On luy repliqueroit sans doutte qu’il ne faut pas outrer les comparaisons, et qu’il faut en toutes choses user de discernem[en]t, q[ue] la fourmi doit etre imitée en ce qu’elle se sert bien de l’occasion mais non pas en ce qu’elle prend le bien d’autrui.• C’est à dire q[ue] ceux qui n’ont point de bien, se doivent mettre au service de ceux qui en ont, afin de gagner quelq[ue] chose. Ouy mais qu’y a t’il de semblable au procedé de la fourmi ? C’est bien plutot fait de prendre co[mm]e elle où on en trouve, et c’est bien mieux l’imiter q[ue] ne font les valets des riches.

Quoi qu’il en soit Mr, je vous prie de ne vo[us] pas imaginer que j’en veuille à tous les apologues et à toutes les ingenieuses fables de l’Antiquité car au contraire j’avoue qu’on peut tirer de ce q[ue] l’on voit faire aus betes, des instructions merveilleuses po[ur] la conduite de la vie, et po[ur] la conviction des vicieux, par exemple la fourmi est une bonne leçon à ces avares q[ui] amassent toujours sans jamais jouyr de leurs biens accumulez. Elle les condamne en 2 manieres, p[remieremen]t parce qu’ils ne mettent aucune fin à leur avidité au lieu qu’elle se repose dés q[ue] la belle saison e[st] passée. D[euxiememen]t parce qu’ils n’osent toucher à leurs thresors, au lieu qu’elle se nourrit des grains qu’elle a amassés par sa diligence ( Hor[atius]

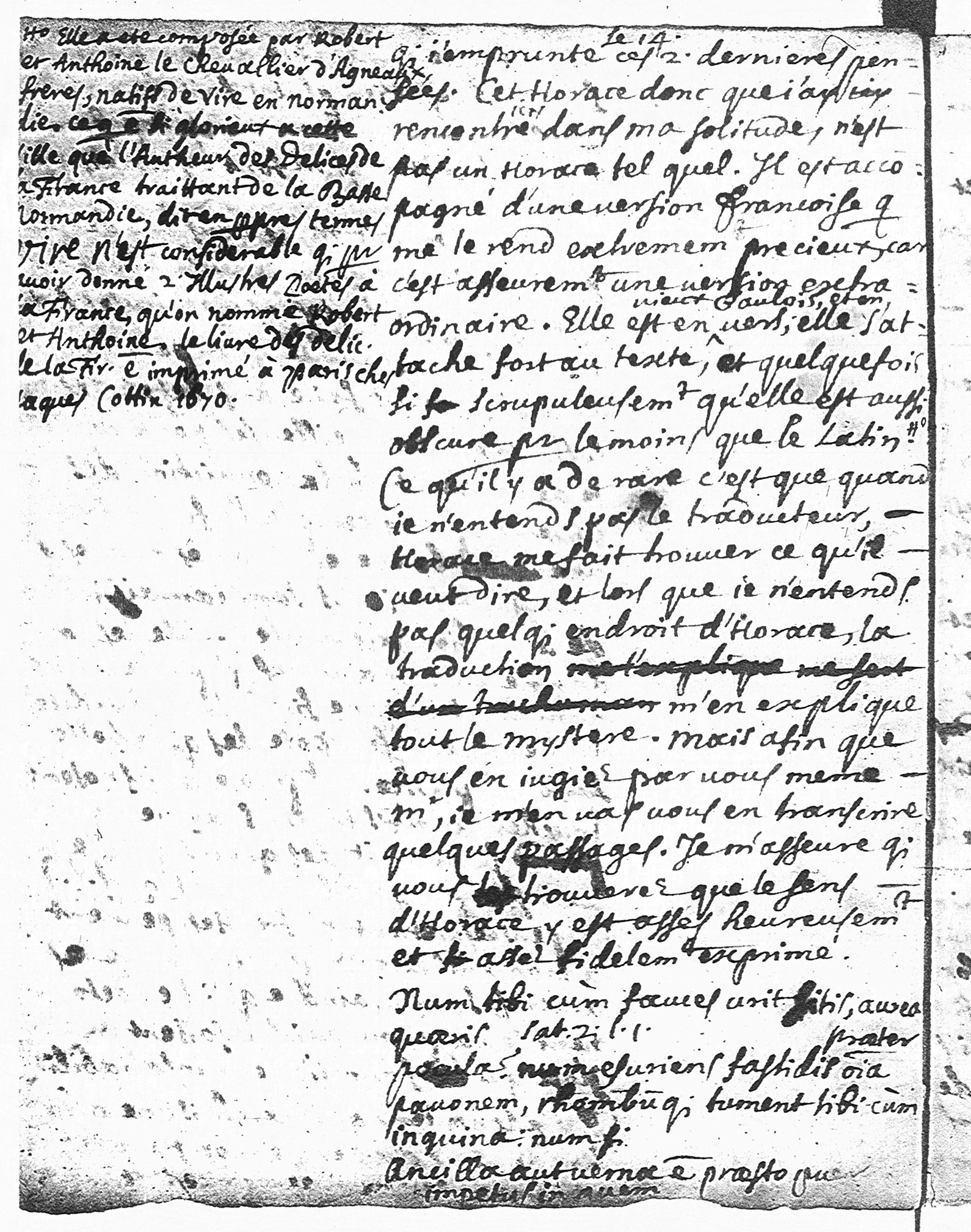

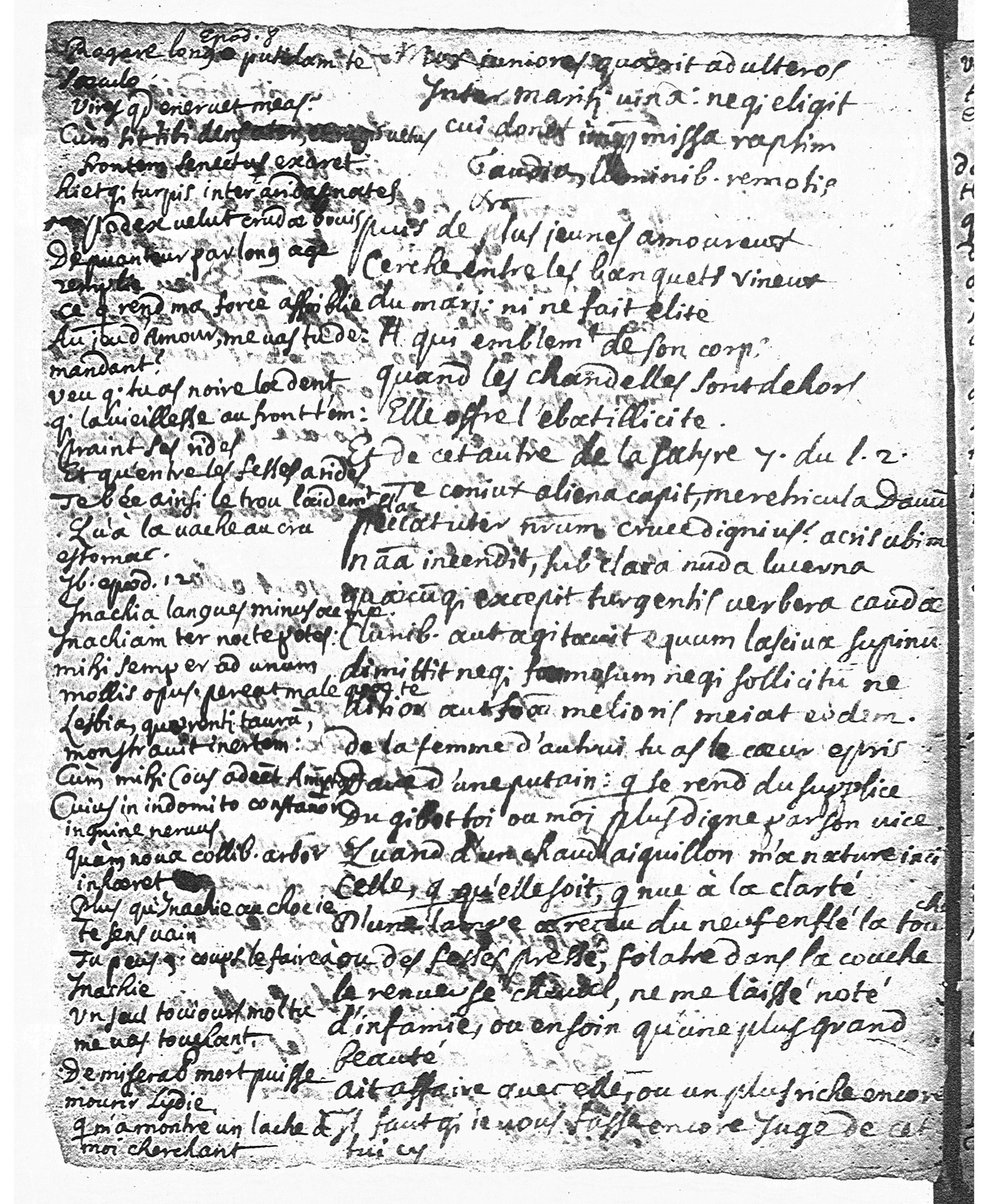

Il y a long tems q[ue] je cerchois une occasion de vous parler de mon Horace ; la voicy finalem[en]t arrivée, car c’est de luy q[ue] j’emprunte ces 2 dernieres pensées. Cet Horace donc que j’ay rencontré icy dans ma solitude, n’est pas un Horace tel quel. Il est acco[m]pagné d’une version francoise q[ui] me le rend extremem[en]t precieux, car c’est asseurem[en]t une version extraordinaire. Elle est en vieux gaulois, et en vers ; elle s’attache fort au texte, et quelquefois si scrupuleusem[en]t qu’elle est aussi obscure p[ou]r le moins que le latin. Elle a eté composée par Robert et Anthoine Le Chevallier d’Agneaux freres, natifs de Vire en Normandie [105]. Ce q[ui] e[st] si glorieux à cette ville que l’autheur des Delices de la France traittant de la basse Normandie, dit en p[ro]pres termes Vire n’est considerable q[ue] p[ou]r avoir donné 2 illustres poetes à la France, qu’on nomme Robert et Anthoine. Le livre des Delic[es] de la Fr[ance] e[st] imprimé à Paris ches Jaques Cottin 1670 [106]. Ce qu’il y a de rare c’est que quand je n’entends pas le traducteur, Horace me fait trouver ce qu’il veut dire, et lors que je n’entends pas quelq[ue] endroit d’Horace, la traduction m’en explique tout le mystere. Mais afin que vous en jugiez par vous meme Mr, je m’en vas vous en transcrire quelques passages. Je m’asseure q[ue] vous trouverez que le sens d’Horace y est assés heureusem[en]t et assez fidelem[en]t exprimé

Pocula num esuriens fastidis o[mn]ia præter

Pavonen, rhombuque tument tibi cum inguina : num si

Ancilla aut verna est præsto puer impetus in quem

Continuo fiat, malis tentigine rumpi ?

Non ego : namque parabilem amo venerem facilemque

Illam, post paulo : sed pluris : si exierit vir

Gallis, hanc Philodemus ait sibi, quæ neq[u]e magno

S[te]t pretio neq[u]e cunctet[u]r cum est jussa venire.

Sat[yrarum] 2

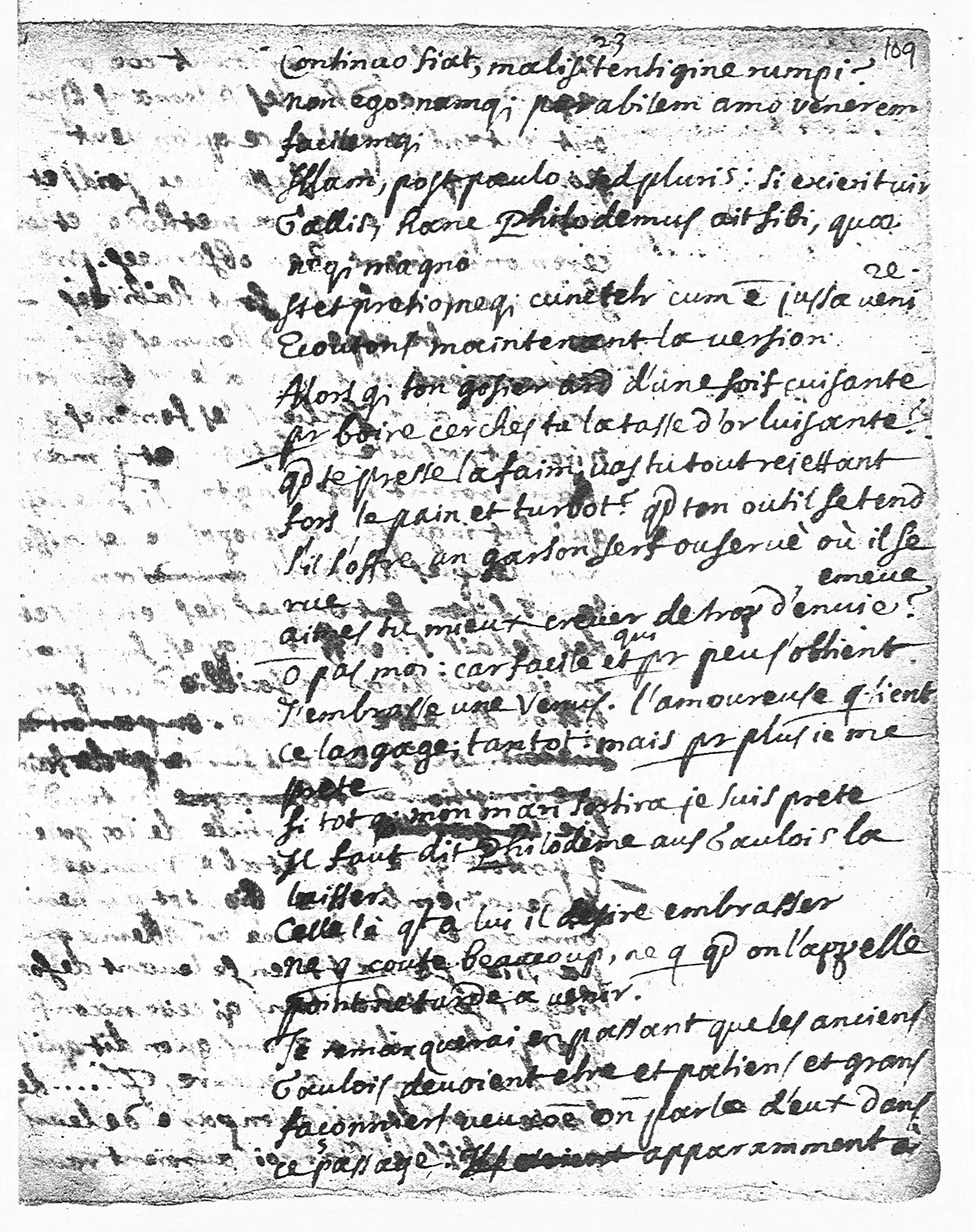

Ecoutons maintenant la version

Pour boire cerches tu la tasse d’or luisante ?

Q[uan]d se presse la faim, vas tu tout rejettant

Hors le pain et turbot ? Q[uan]d ton outil se tend

S’il s’offre un garson serf ou servè où il se rue

Aimes tu mieux crever de trop d’envie emeue ?

[N]o[n] pas moi : car facile et qui pour peu s’obtient

J’embrasse une Venus. L’amoureuse qui [t]ient

Ce langage tantot : mais pour plus je me prete

Si tot que mon mari sortira je suis prete

Il faut dit Philodeme aus Gaulois la laisser.

Celle là q[uan]t à lui desire embrasser

Ni qui coute beaucoup, ni qui quand on l’appelle

Point ne tarde à venir [107].

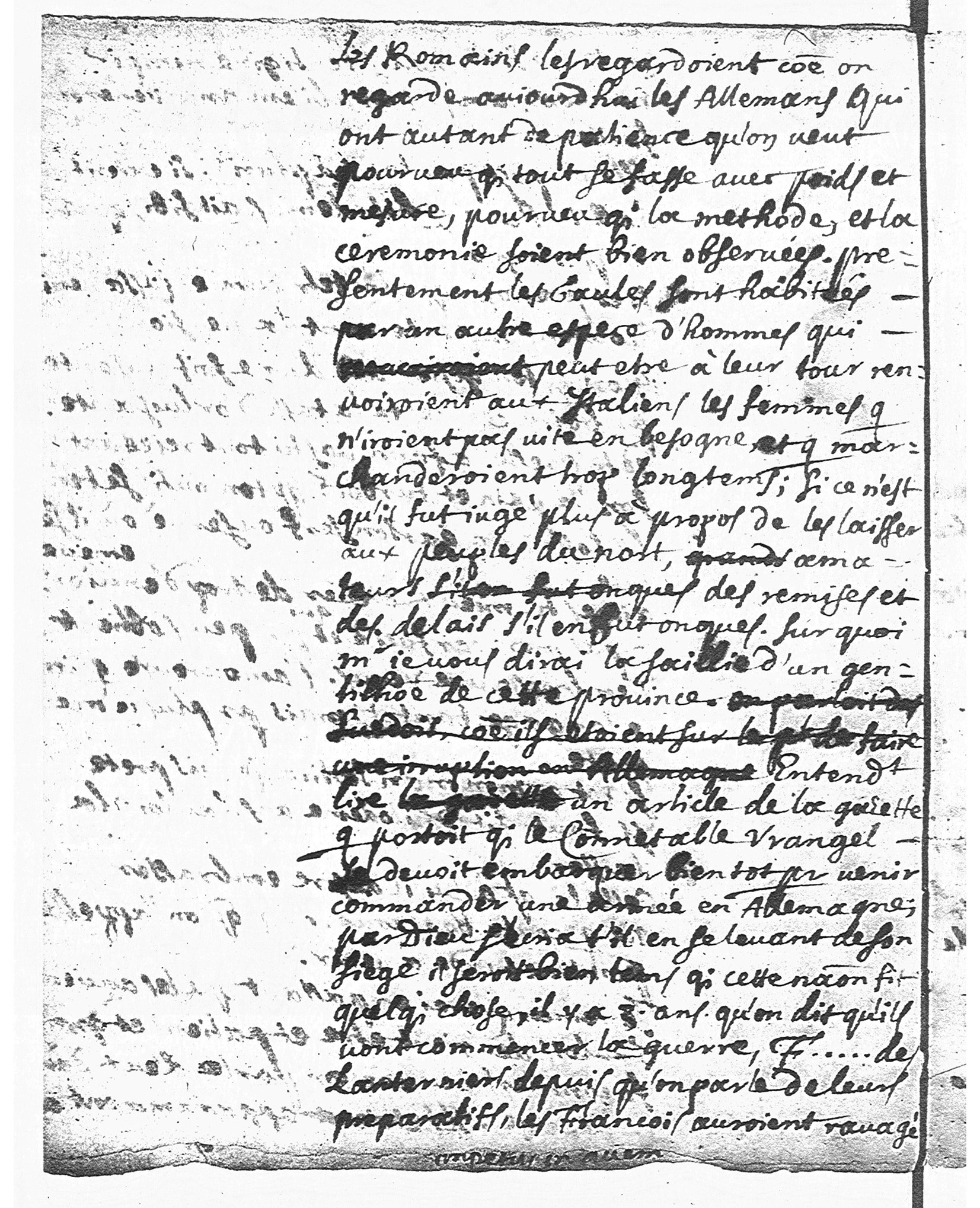

Je remarquerai en passant que les anciens Gaulois devoient etre et patiens et grans faconniers* veu co[mm]e on parle d’eux dans ce passage [108]. Apparemment les Romains les regardoient co[mm]e on regarde aujourd’hui les Allemans qui ont autant de patience qu’on veut pourveu q[ue] tout se fasse avec poids et mesure, pourveu q[ue] la methode, et la ceremonie soient bien observées. Presentement les Gaules sont habitées par un autre espece d’hommes qui peut etre à leur tour renvoiroient aux Italiens les femmes q[ui] n’iroient pas vite en besogne, et q[ui] marchanderoient trop longtems ; si ce n’est qu’il fut jugé plus à propos de les laisser aux peuples du nort, amateurs des remises* et des delais s’il en fut onques. Sur quoi Mr je vous dirai la saillie d’un gentilho[mm]e de cette province.• Entend[an]t lire un article de la gazette q[ui] portoit q[ue] le connetable Vrangel se devoit embarquer bien tot p[ou]r venir commander une armée en Allemagne [109] ; Par Dieu s’ecria t’il en se levant de son siege il seroit bien tems q[ue] cette na[ti]on fit quelq[ue] chose, il y a 3 ans qu’on dit qu’ils vont commencer la guerre, f… des* lanterniers* depuis qu’on parle de leurs preparatifs, les Francois auroient ravagé dix provinces et nos generaux auroient usé 3 armées chacun. On rit prodigieusem[en]t de cette boutade, et celui q[ui] lisoit la gazette se souvint d’une cajolerie qu’on avoit autrefois debitée à Mr le p[rin]ce de Condé, c’est qu’il y eut un parasite qui lui vint dire un jour, Tu dieu M[on]s[ei]g[neu]r co[mm]e vous y allez, vous usez plus d’armées que de botes et 100 regimens vous durent moins qu’un justaucorps [110].

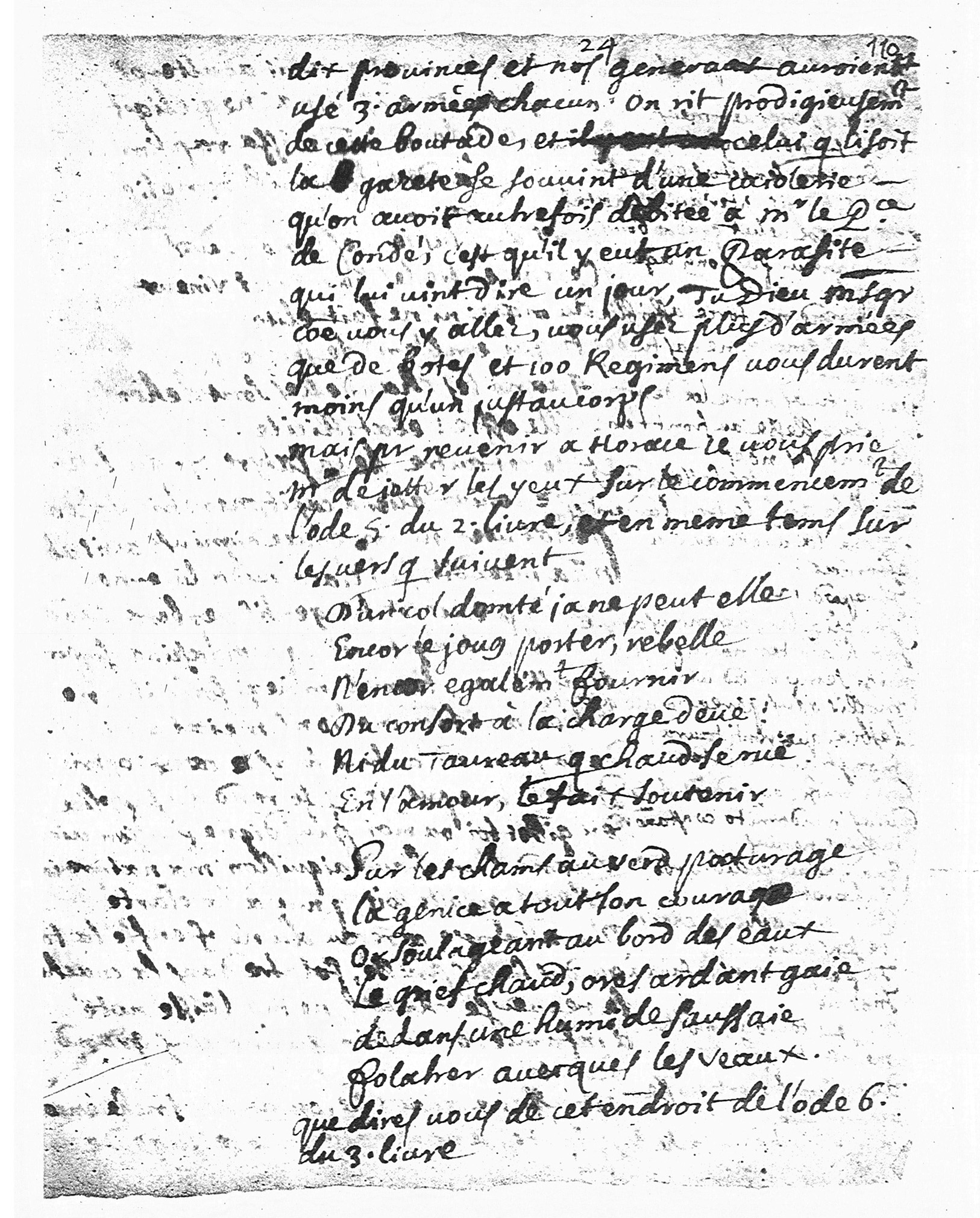

Mais p[ou]r revenir à Horace je vous prie Mr de jetter les yeux sur le commencem[en]t de l’ode 5 du 2 e livre, et en meme tems sur les vers q[ui] suivent

Encor le joug porter, rebelle

N’encor egalement fournir

Du confort à la charge deuë :

Ni du taureau qui chaud se ruë

En l’amour, le faix soutenir

Sur les champs au verd pasturage

La genisse a tout son courage

Or soulageant au bord des eaux

Le grief chaud ; ores ardant gaie

Dedans une humide saussaie

Folatrer avecques les veaux [111].

Que dirés vous de cet endroit de l’ode 6 du 3 e livre

Inter mariti vina : neque eligit

Cui donet imp[er]missa raptim

Gaudia, luminib[us] remotis etc.

Cerche entre les banquets vineux

Du mari : ni ne fait elite

A qui emblement de son corps

Quand les chandelles sont dehors

Elle offre l’ebat illicite [112].

Et de cette autre de la Satyre 7 du l[ivre] 2

Peccat uter n[ost]rum cruce dignius ? acris ubi m[e]

Na[tur]a incendit, sub clara nuda lucerna

Quæcu[m]que excepit turgentis verbera caudæ

Clunib[us] aut agitavit equum lasciva supinu[m]

Dimittit neque famosum neq[u]e sollicitu[m] ne

Ditior aut fo[rm]æ melioris meiat eodem.

Dave d’une putain : qui se rend du supplice

Du gibet toi ou moi plus digne par son vice

Quand d’un chaud aiguillon m’a nature inci[té]

Celle, qui qu’elle soit, qui nue à la clarté

D’une lampe a receu du nerf enflé la touche

Ou des fesses pressé, folatre dans la couche

Le renversé cheval, ne me laisse noté

D’infamie, ou en soin qu’une plus grande beauté

Ait affaire avec elle, ou un plus riche encore [113].

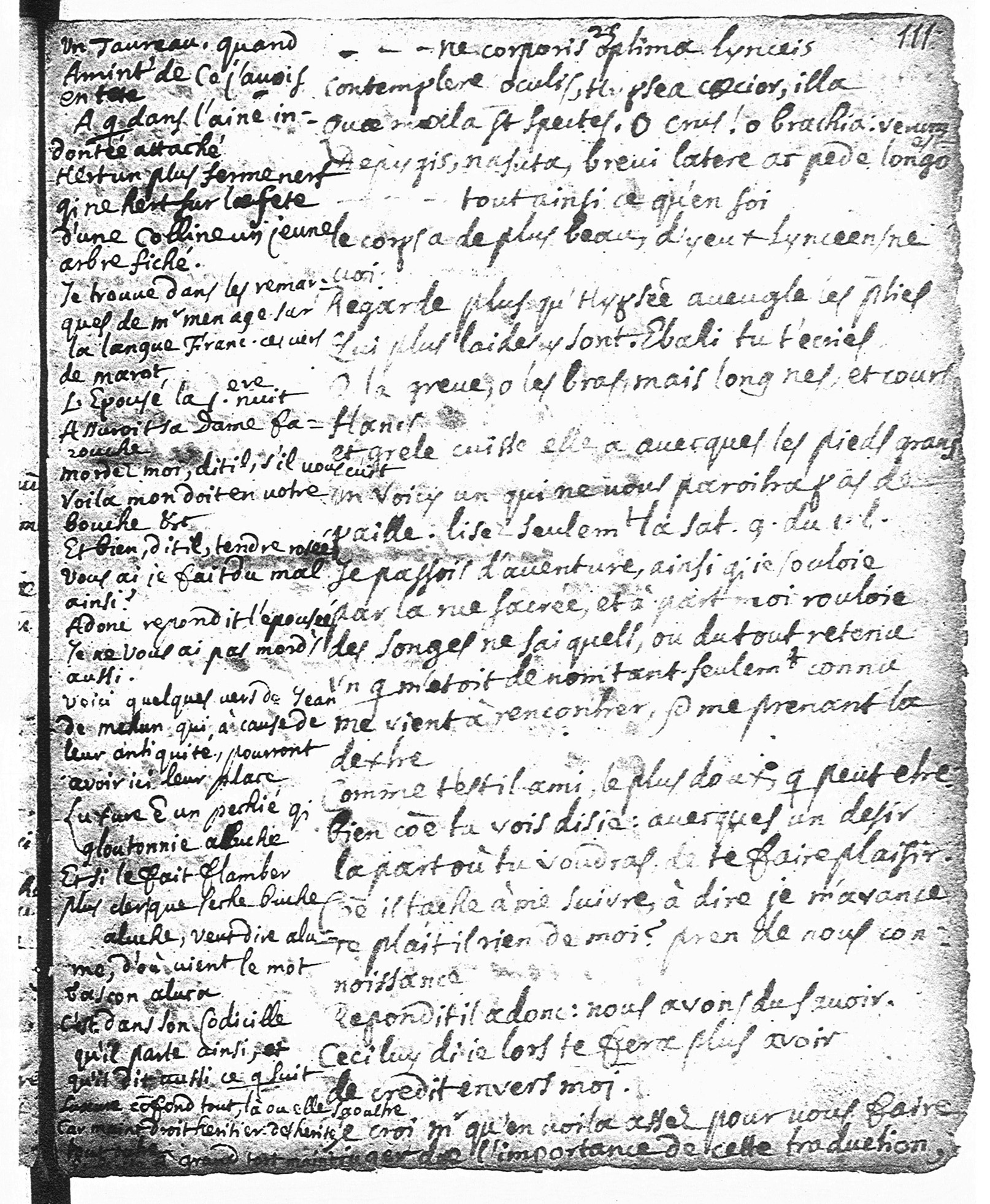

Il faut que je vous fasse encore juge de cettui ci

Contemplere oculis, Hypsæa cæcior, illa

Quæ mala s[un]t spectes. O crux ! o brachia ! verum

Depugis, nasuta, brevi latere ac pede longo est

Le corps a de plus beau, d’yeux Lynceens ne voi

Regarde plus qu’Hypsée aveugle les p[ar]ties

Qui plus laides y sont. Ebahi tu t’ecries

O la greve, o les bras, mais long nes et cour[t]s flancs

Et grele cuisse elle a avecques les pieds grans

En voicy un qui ne vous paroitra pas de paille* [114][.] Lisez seulement la Sat[ire] 9 du 1 er livre

Par la rue sacrée, et à part moi rouloie

Des songes ne sai quels, ou du tout retenu

Un qui m’etoit de nom tant seulement * connu

Me vient à rencontrer, et me prenant la dextre

Comme t’est il ami le plus doux, qui peut etre

Bien comme tu vois dis je : avecques un desir

La part où tu voudras, de te faire plaisir.

Comme il tache à me suivre, à dire je m’avance

Te plait il rien de moi ? pren de nous connoissance

Repondit il adonc : nous avons du savoir

Ceci lui di je lors te fera plus avoir

De credit envers moi [115].

Rogare longo putidam te sæculo

Vires q[uo]d enervet meas ?

Cum sit tibi dens ater, et rugis vetus

Frontem senectus exaret :

Hietque turpis i[n]ter aridas natis

Podex velut crudæ bovis

Ce qui rend ma force affoiblie

Au jeu d’amour, me vas tu demandant ?

Veu que tu as noire la dent

Que la vieillesse au front t’empraint ses rides

Et qu’entre les fesses arides

Te bée ainsi le trou laidement flac

Qu’à la vache au cru estomac [116]

Ib[idem] Epod[on] 12

Inachiam ter nocte potes : mihi semper ad unum

Mollis opus. Pereat male quæ te

Lesbia quærenti tauru[m], monstravit inertem :

Cùm mihi Cous ade[ss]et Amy[n]tas

Cuius in indomito constan[ti]or inguine nervus

Quam nova collibus arbor inhæret

Tu peus 3 coups le faire à Inachie

Un seul toujours mol tu me vas touchant

De miserab[le] mort puisse mourir Lydie,

Qui m’a montré un lache à moi cherchant

Un taureau quand Amint de Co j’avois en tete

A qui dans l’aine indontée attaché

Hert un plus ferme nerf que ne hert sur le fete

D’une colline un jeune arbre fiché [117].

Je trouve dans les Remarques de Mr Menage sur la langue franc[oise] ces vers de Marot :

Assuroit sa dame farouche

Mordez moi, dit il, s’il vous cuit

Voila mon doit en votre bouche etc.

Et bien, dit il, tendre rosée

Vous ai je fait du mal ainsi ?

Adonc repondit l’epousée

Je ne vous ai pas mordu aussi [118].

Voici quelques vers de Jean de Mehun qui, à cause de leur antiquité, pourront avoir ici leur place

Et si le fait flamber plus cler que seiche buche

Car maint droit heritier desherite tout outre

Et herite à grand tort maint bastard, maint advoultre

Ce dernier mot signifie

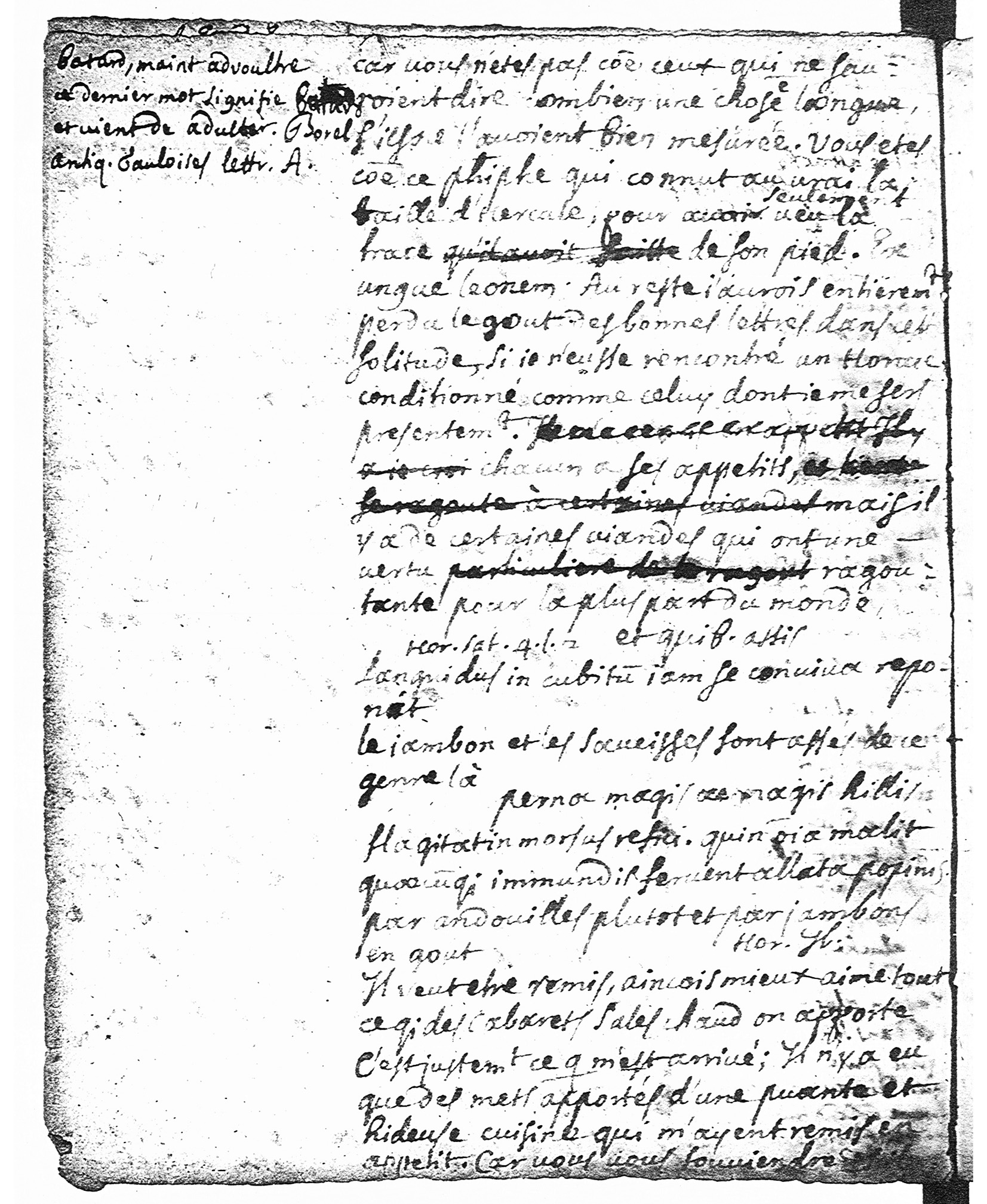

Je croi Mr qu’en voila assez pour vous faire juger de l’importance de cette traduction, car vous n’etes pas co[mm]e ceux qui ne sauroient dire combien une chose e[st] longue, s’ils ne l’avoient bien mesurée. Vous etes co[mm]e ce phi[loso]phe qui connut au vrai la taille d’ Hercule, pour avoir veu seulement la trace de son pied [120]. Ex ungue leonem [121] . Au reste j’aurois entierem[ent] perdu le gout des bonnes lettres dans cette solitude, si je n’eusse rencontré un Horace conditionné comme celuy dont je me sers presentem[en]t. Chacun a ses appetits, mais il y a de certaines viandes qui ont une vertu ragoutante* pour la plus part du monde,

Hor[atius]

Languidus in cubitu[m] jam se conviva reponet [122] .

Le jambon et les saucisses sont assés de ce genre là

Flagitat in morsus refici. Quin o[mn]ia malit

Quæcu[m]que immundis fervent illata popinis.

(Hor[atius]

Il veut etre remis, aincois mieux aime tout

Ce que des cabarets sales chaud on apporte.

Hor[atius] ib[idem] [123]

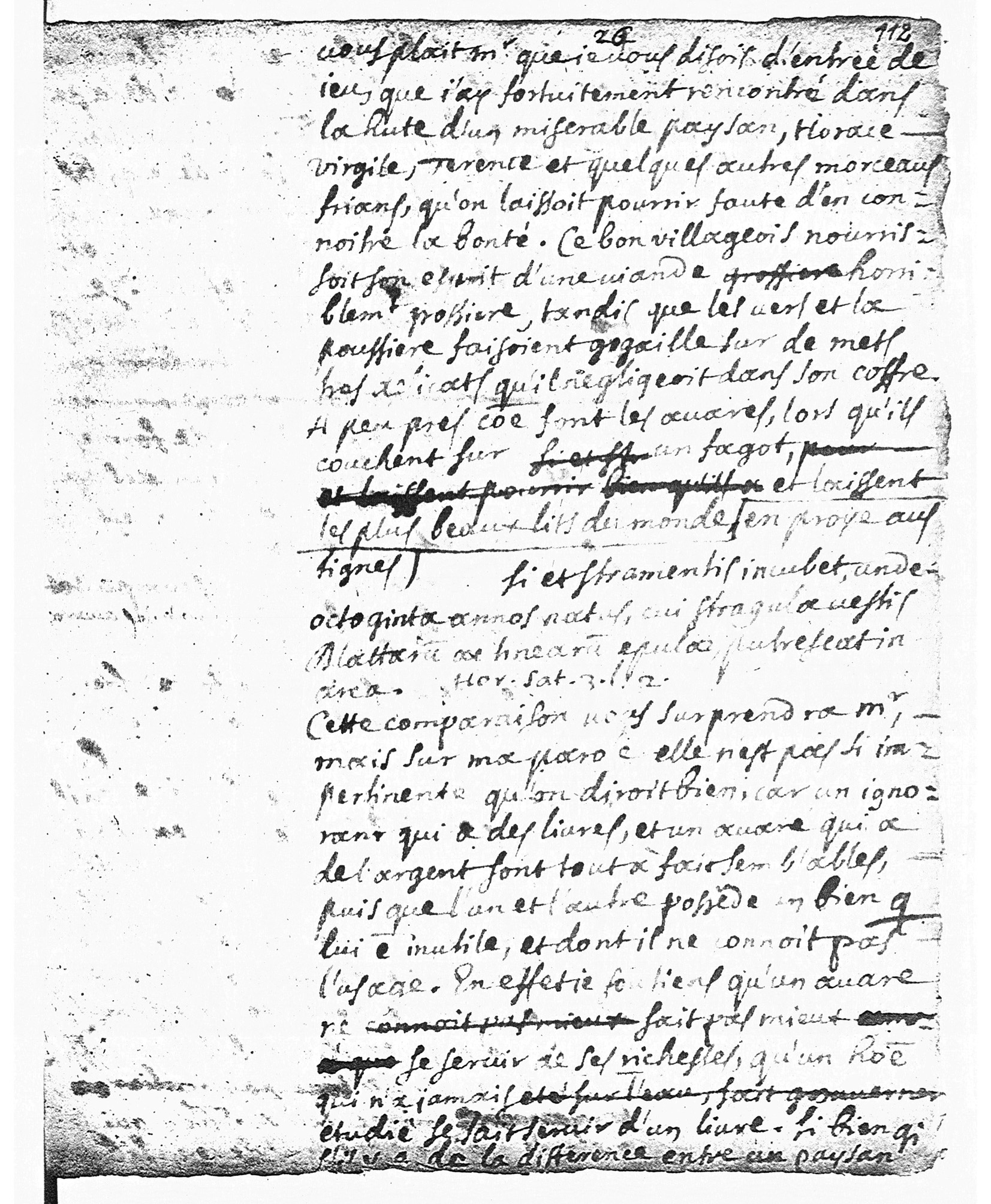

C’est justem[en]t ce q[ui] m’est arrivé ; il n’y a eu que des mets apportés d’une puante et hideuse cuisine qui m’ayent remis en appetit. Car vous vous souviendrez s’il vous plait Mr que je vous disois d’entrée de jeu, que j’ay fortuitement rencontré dans la hute d’un miserable paysan, Horace Virgile, Terence et quelques autres morceaus frians, qu’on laissoit pourrir faute d’en connoitre la bonté[.] Ce bon villageois nourrissoit son esprit d’une viande horriblem[en]t grossiere, tandis que les vers et la poussiere faisoient gogaille* sur de[s] mets tres delicats qu’il negligeoit dans son coffre. A peu pres co[mm]e font les avares, lors qu’ils couchent sur un fagot, et laissent en proye aus tignes* les plus beaux lits du monde,

Octoginta annos natus, cui stragula vestis

Blattaru[m] ac tinearu[m] epulæ, putrescat in arca.

(Hor[atius] Sat[yrarum] 3 l.2) [124]

Cette comparaison vous surprendra Mr, mais sur ma parole elle n’est pas si impertinente qu’on diroit bien, car un ignorant qui a des livres, et un avare qui a de l’argent sont tout à fait semblables, puis que l’un et l’autre possede un bien q[ui] lui e[st] inutile, et dont il ne connoit pas l’usage. En effet je soutiens qu’un avare ne sait pas mieux se servir de ses richesses, qu’un ho[mm]e qui n’a jamais etudié se sait servir d’un livre. Si bien q[ue] s’il y a de la difference entre un paysan fourni d’une bibliotheq[ue] et un riche avare c’est que celuy cy s’est bien donné de la peine p[ou]r une chose q[ui] luy e[st] inutile, au lieu que celuy là se peut consoler de ce q[ue] ses livres ne luy sont d’aucun usage, par la pensée qu’ils ne luy ont rien couté, et qu’il luy est facile de s’en defaire. Je trouve qu’un avare qui se tue d’amasser du bien, est aussi fou q[ue] celuy qui feroit provision de formes et de tranchets, sans avoir jamais appris le metier de cordonnier. C’est Horace q[ui] me fournit cette pensée

( Sat[yrarum] 3 l.2) [125]

Voi[r] contr[e] les avares sup[ra] fol[io] 22 phr[ases] po[eticas] [126] p.208 [127]

Ce qu’il y a de plus facheux p[ou]r les avares c’est qu’ils amassent avec beaucoup de peine une chose dont la possession est autant ou plus penible,

ou co[mm]e le prononceoit Epicure,

( La M[othe] Le Vay[er], Lett[re] 149) .

Le mecred[i] 17 oct[obre]

Il y a lieu de me faire une forte objection, car enfin me direz vous, quelle apparence que dans un pays de famine vous soyez devenu si delicat qu’il vous ait falu cercher de[s] morceaus ragoutans. Cela seroit bon si vous aviez eté dans quelq[ue] grande ville, où l’abondance vous eut crevé les yeux. En ce cas là il est facile de comprendre que les ragouts vous eussent eté necessaires, et q[ue] p[ou]r vo[us] regaler, il eut falu un raffinement de sausses miraculeux. Fou qui se mele de traitter des gens de ce calibre

( Sat[yrarum] 4, l.2) [128]

Plus fou encore celuy qui ne peut prevenir la satieté, par une varieté prodigieuse de viandes. C’est un secret dont le rat de village se servit quand il convia le rat de ville

Vincere tangentis male singula dente superbo

( Sat[yrarum] 6, l.2) [129]

On pourroit meme comprendre que regorgeant de choses delicieuses, un vil et puant apret*, vous eut remis en appetit, car c’est assés la coutume de demander une soupe à l’oignon q[uan]d on est soû

Mais q[ue] dans un lieu où vous manquiez de toutes choses, vous ayez eté degouté, c’est ce q[ui] passe la croiance. Optimum condimentum fames disoient les Anciens [131][.] Jejunus stomachus raro vulgaria temnit [132] [.]

On ne voit guere les gens affamés faire les difficiles sur le chois des viandes, et s’ils trouvent un morceau de lard, ils n’attendent pas à manger qu’on ait fait cuire une tourte, et si le sommeiller* n’e[st] pas au logis, ils se ruent toujours à bon conte sur le p[remi]er pain qu’ils trouvent.

Sperne cibum vilem : nisi Hymettia mella falerno

Ne biberis diluta foris est promus, et atrum

Defendens pisces hyemat mare cum sale panis

Latrantem stomachum benè leniet.

( Sat[yrarum] 2, l.2) [133]

Le meilleur cuisinier du monde est un sot, en comparaison de la faim q[ue] l’on gagne en bien travaillant

Les echoliers qui sont en pension, et q[ui] n’ont quelquefois qu’une miserable epaule p[ou]r 9 ou 10 peuvent à peine attendre qu’elle soit cuite, bien loin qu’ils se donnent la patience qu’on y fasse de[s] ragouts. Puis q[uan]d ils sont à table Dieu sait co[mm]e l’ esclanche* est balotée. Il lui en prend co[mm]e à celle dont Regnier Sat[ire] 10 parle

Plus dru qu’une navette au travers d’un metier

Glissoit de main en main où sans perdre avantage

Ebrechant le couteau, temoignoit son courage

Et durant que brebis elle fut parmi nous

Elle sceut bravement se defendre des loups

Et de se conserver elle mit si bon ordre

Que morte de vieillesse elle ne savoit mordre [134].

Sudando pinguem vitiis albumque nec ostrea

Nec scarus, aut poterit peregrina juvare lagois

( Ib[idem])

L’homme trop gras et palle à plaisir n’a manger

Ni l’huitre, ni le scare, ou le lievre etranger [135].

Je demeure d’accord avec vous Mr de toutes ces veritez, et je ne puis me deffendre qu’en disant q[ue] j’etois tombé dans ce pitoyable etat, où par un excez de pituite* l’on a veu de[s] gens passer des années entieres sans manger. Les histoires sont pleines de ces exemples. Cela me pourroit etre aussi bien arrivé qu’à un autre

(les Juifs donnoient de[s] breuvages aus condamnez à mort qui leur otoient le sentim[en]t de supplice)

Il n’y a rien d’ admirable* en cet accident si ce n’est qu’il est arrivé tres à propos, la fortune qui se plait si fort au contretems, ne pouvoit rien faire de plus commode que de me faire tomber dans l’inappetence, justem[en]t lors q[ue] je n’avois rien à manger. Je luy suis tres obligé de cette courtoisie, et je n’oublierai jamais cette faveur, quoi qu’apparemm[en]t elle me l’ait faite sans y penser, car à juger d’elle par ses actions, elle ne nous ote jamais ses biens, sans tacher de nous en laisser un grand desir. Elle aime bien mieux faire des Tantales, affamez de ce qu’ils ne peuvent prendre

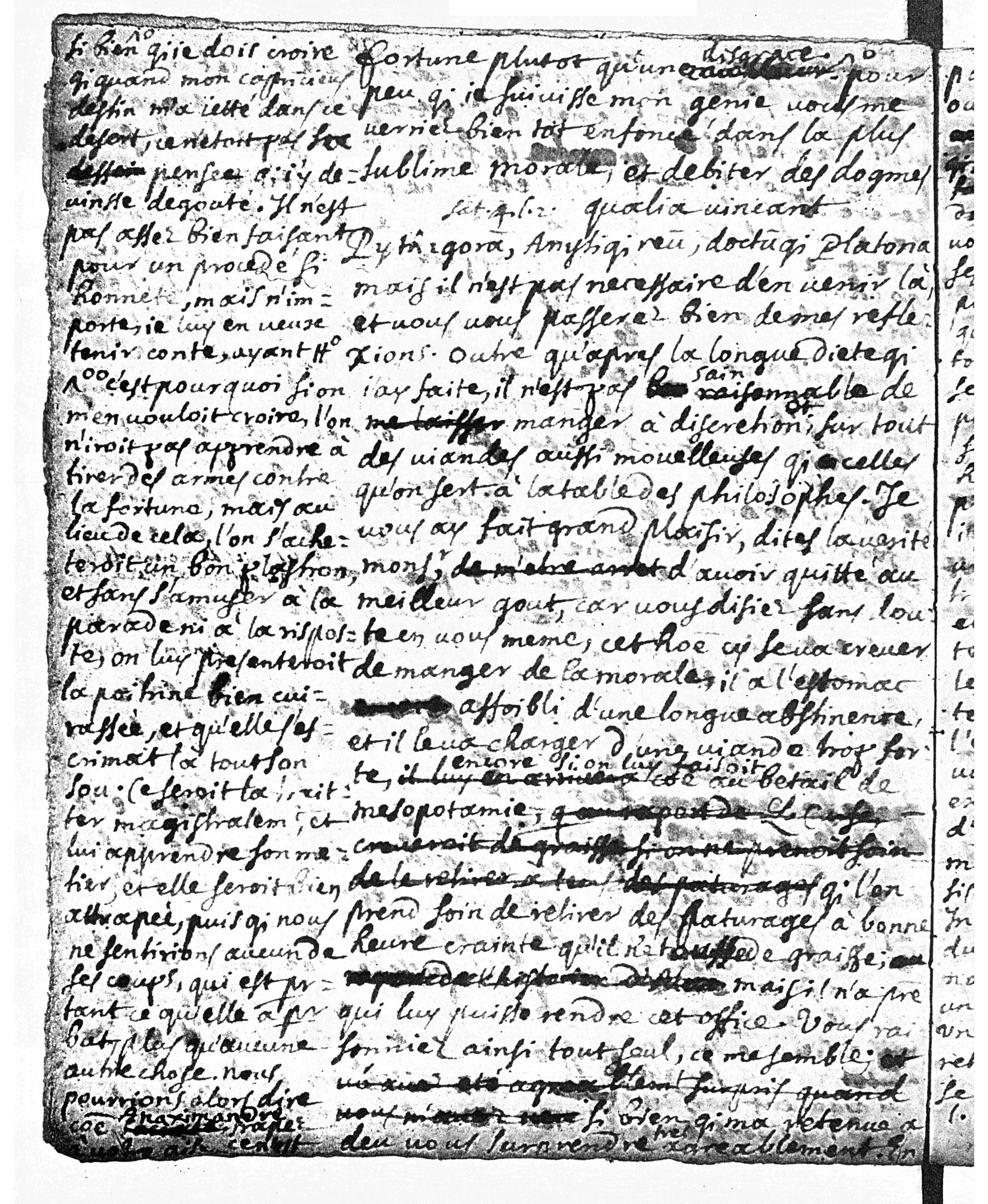

que des indifferens et des insensibles à leur indigence. Et de vrai quel mal feroit elle à un ho[mm]e, si en meme tems qu’elle le priveroit d’une chose, elle luy en arrachoit de l’ame le desir et l’affection. C’est une grand’pitié que de soupirer ardemm[en]t apres un bien q[ue] l’on possede, co[mm]e font les riches avares, c’est un malheur q[ue] de souhaitter passionnement les biens q[ue] l’on n’a pas, mais d’etre pauvre sans se soucier des richesses et sans les desirer c’est à mon avis une bonne fortune plutot qu’une disgrace. Si bien q[ue] je dois croire q[ue] quand mon capricieus destin m’a jetté dans ce desert* ce n’etoit pas sa pensée q[ue] j’y devinsse degouté. Il n’est pas assez bien faisant pour un procedé si honnete, mais n’importe, je luy en veux tenir conte, ayant plus d’egard à l’effet qu’à l’intentio[n]. Aussi bien n’est il pas sans doutte genereus au point q[ue] celui q[ui] parle ainsi dans Terence

Cum is nil promereat postulari id gra[ti]æ apponi sibi.

Terent[ius] Andr[iae] act 2, sc.1